瀬戸内海に浮かぶ上蒲刈島で古代の製塩を伝える蒲刈(かまがり)物産(広島県呉市)を訪ねました。小さな粒がもたらすおいしさの秘密を紐解きます。

おむすびはこの塩で

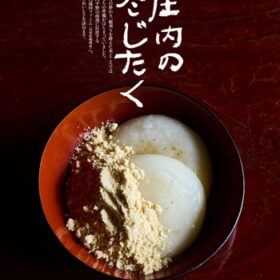

さらさらとしてほんのり薄茶色。光の加減で珊瑚のような桃色にも見えます。これが『海人(あまびと)の藻塩』。藻塩の「藻」とは海藻のことで、「海水」に「海藻」を浸して煮詰めることで作られています。ほのかな色づきは海藻の色素によるものです。

この塩のおいしさがよく分かるのが塩むすび。地元の方に伺ってみると、「ほかの塩で作ったおむすびとは味が変わってきよる」と太鼓判。「〝おむすびはこの塩で〞って子どもらに指名されるんよ〜」と微笑ましい答えも返ってきます。さらに、「冷奴を〝海人〞で食べてみてください。豆腐ってこんなに味が濃いんだって驚きますよ」「わさびと混ぜてわさび塩がおすすめ。白身の刺身に最高に合うんです」という声も。

塩は単に味をつけるだけでなく、素材本来の良さを引き立てる役割を担います。そこに海藻の力が加わった藻塩は、海藻由来のうまみが調和し、よりまろやかで奥深い味わいを醸し出すのです。

瀬戸内の海の水から

瀬戸内海に浮かぶ人口約1300人の島、上蒲刈島(かみかまがりじま)。国立公園の海に面して建つのが、蒲刈物産の製塩工場『海人(あまびと)の館』です。工場の前に広がる海の向こうには、淡い島影がぽつりぽつりと浮かんでいます。

「あの遠くに見えるのが愛媛県の安居島(あいじま)です。ここは四国側にひらけているので、台風のときには5mもの波が来るんですよ。潮の流れが速いから海水が澱まない。塩作りに向いているんです」と話すのは、この島生まれで製塩歴22年の工場長・北橋健吾さん。製塩に使う海水は、工場近くの海岸で直接くみ上げています。海面付近の浮遊物を避けるため、潮位が低いときは取水ポンプが自動で停止する仕組み。海の底をのぞき込むと、岩肌がくっきり見えるほど美しく澄んでいました。

四方を海に囲まれた日本では、塩は海水から作られるのが主流です。原料が海水であることは見当がついても、目の前の海から取水する様子は意外でしょう。塩の食品表示ラベルにオーストラリアやメキシコなど遠い地名を目にすることが多いからかもしれません。日本で消費される食用塩(生活用・業務用)のうち国内製造は4割ほど(※)。ただしその中には、日本の海水で作る塩だけでなく、輸入した天日塩を溶かして仕上げる「再生加工塩」も含まれ、実際には外国に多くを依存しています。そんな中、『海人の藻塩』は身近な日本の海から作られていました。

だんだん塩になる

「お塩ができはじめていますよ」

北橋さんに促されて工場の平釜に目を向けると、底にはきらきらと透明な塩の結晶が生まれていました。

海水は、ろ過・濃縮を経て、乾燥させた海藻「ホンダワラ」とともに煮詰められます。ホンダワラとは、わかめや昆布と同じ褐藻類(かっそうるい)の一種。生で赤茶色、乾燥させると深い茶色になるこの海藻が、藻塩独特の色とうまみを生み出します。

濃縮した海水にホンダワラを浸して煮ること数十分。頃合いを見てホンダワラを引き上げ、さらに煮詰めると結晶が現れます。その後も釜につきっきりでアクを取り続け、3時間ほどで水分が抜けてとろりとした状態になりました。しかし、この段階ではまだ鋭い塩味。ここから遠心分離機にかけて脱水し、余分な「にがり」(塩以外の苦み成分を含む液体)を除くと、味に丸みが出てきます。そして最後は焼き釜へ。仕上げにじっくり加熱することで雑味が抜け、「塩なのに甘い」と感じるほどのやわらかな味わいになりました。

「いい塩になったかどうかは、最後の最後、終盤にならないと分からないんです。同じ条件で煮ても、色や結晶の粒が変わることもあります。大潮や小潮といった潮の巡りで海水の状況も変わりますから、それが塩の出来にそのまま響くんです」

北橋さんが繰り返すのは「すべてが自然由来」であること。海水も海藻もひとつとして同じ状態はありません。だからこそ頼りになるのが人の感覚。色や香りを五感で見極め、煮詰め加減を判断していくのです。

万葉集の和歌を辿って

「このビーチの下に古代の製塩遺構が眠っているんですよ」

そう語るのは、蒲刈物産相談役で『藻塩の会』代表の松浦宣洋(のぶひろ)さん。

製塩工場の西側には『日本の渚百選』にも選ばれた白砂の浜が広がっています。もともと畑だったこの場所を『県民の浜』として造成する際、1982年に古墳時代の製塩遺跡が見つかりました。当時、奈良時代以前の製塩法は謎に包まれたまま。その解明に挑んだのが、宣洋さんの父、故・宣秀(せんしゅう)さんでした。

「塩が作られていたことは分かっても、1600年前の製法は記録が残っていません。父は万葉集の『玉藻(たまも)』という言葉からホンダワラに行き着き、焼いたのか、煮たのか、海水に浸したのか……何度も試したんです」と宣洋さんは振り返ります。

やがて宣秀さんが実証したのは、海藻を甕の中の海水に浸しては乾かす工程を繰り返し、濃い塩水を作る方法でした。この復元は考古学的にも認められ、1998年には技術を継承して蒲刈物産が創業。甕こそ使わないものの、ホンダワラとともに煮る古代に近い製法を採り入れ、藻塩の再現と商品化に至ります。『海人の藻塩』発売時のキャッチコピーは「1000年ぶりの新発売」。奈良時代以降長らく途絶えていた製塩法が現代につながった瞬間でした。

海水から塩へ。一足飛びに結晶は取り出せません。広大な塩田も電気分解もない時代、先人が生み出したのが、海藻で地道に塩水を濃くする方法でした。海藻は道具であり、豊かなうまみは副産物だったのです。

「海藻の成分が溶け込んどるけんね。だし昆布のような、おいしい塩なんよ」。皆が目を細めて語るその味わいは、何もないところから知恵を積み重ねて生まれた海の結晶です。まずは食材にぱらぱらと振り、直接舌に触れる使い方で、その深い余韻を味わってみてください。

※参考:財務省「塩需給見通しデータ(令和7年度)」

https://www.mof.go.jp/policy/tab_salt/reference/salt_forecast/data.htm

海人の藻塩はこちら

※該当商品の取り扱いが無い場合があります。

写真:寺澤太郎