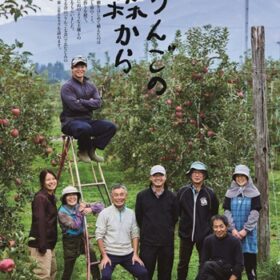

「白鳳」「なつっこ」「夢しずく」、たくさんの桃との一期一会を〝桃七会(ももななえ)〞として届けて二十余年。花も果実も、丹精込めて育む一宮大地(いちのみやだいち)(山梨県笛吹市(ふえふきし))の春を訪ねました。

毛ばたきで花粉を

東京では葉桜まばらな4月の上旬、山梨県笛吹市では桜と桃がそろってきれいな満開でした。桃と隣り合うと桜が真っ白に見えるほど、桃の花は濃いピンク色です。

「一筆書きみたいにね。枝の先端から花粉を付けてあげますよ」と、一宮大地の丹澤修(たんざわおさむ)さん(54歳)。何をしているのかというと、すでに採取済みの別の桃の花粉を、毛ばたきで花に付けているのでした。パタパタと枝を撫でるようにやさしく。

桃を食べる際に、花まで想像することはあまりないでしょう。けれども多くの植物がそうであるように、桃の花のあとに果実は実ります。桃には人工授粉が必要な品種とそうでない品種があり、花粉がない、もしくは少なくて自家結実できない品種は、人の手で花粉を付けてあげる必要があるのです。

この日は、気温が20℃を超え、風もおだやか。そこに桃の開花がぴたりと合って、めったにない授粉日和となりました。雨だと花粉が濡れてしまい、風が強いと飛んでしまう。また、寒いと花粉管が伸びないため、うまく結実しません。

「よく見ると色の薄い花と濃い花が混じってるでしょ。このくらい濃くなったら授粉適期。花を触ってみると分かるかな。ねとっとしてる。気温が上がるとこうなって、もう授粉できるよって教えてくれるんです」

花の状態をよく見ながら、夢しずく、日川白鳳(ひかわはくほう)、西王母(せいおうぼ)と、花粉を付けていきます。

「5月に小さい青い実ができてはじめて、あぁ、ちゃんと花粉が付いてたんだなって分かる。目に見えないけど、しっかりやらないと実がならないんです」と丹澤さん。機械で噴霧する方法もありますが、「これはうまい実がなりそうだっていう枝がある。そういうところにもれなく付けたいからね」と、一枝一枝手作業で授粉を行っていました。

果実になるのは花の5%

「桃はね、かなりの高い倍率を勝ち抜いて皆さんのところに届くんですよ。花が2万個咲いても、収穫するときは千個くらいになるかな」

丹澤さん、今度は摘花(てきか)といって花を間引く作業に移りました。たくさんの花が咲いても、すべてに果実がなる(ならせる)わけではありません。1本の樹の力には限りがあり、果実が多ければその分、栄養も分散するため、小さくなったり、味が薄くなったりするからです。

なので、つぼみのうちに間引く摘蕾(てきらい)、花が咲いたら摘花(てきか)、果実がなったら摘果(てきか)と、何段階もの〝減らす〞作業を経て収穫のときを迎えます。残るのは、たった5%の精鋭です。

春の花の世話のあと、摘果を終えたら一つ一つ袋掛け。6月の終わりに収穫がはじまったら一つ一つ手採り。晩生(おくて)品種の出荷が終わる10月まで、地道な作業が続きます。

有機の桃に挑戦

うっとりするような甘みと、みずみずしくこぼれる果汁。少し触れると傷んでしまう繊細さ。桃はその麗しい姿に比例するように、病気にかかりやすく、虫も付きやすく、農薬を抑えて栽培すると、商品として出荷できないリスクが高くなります。

そんな桃を一宮大地が、大地を守る会に出荷したのは1984年から。リーダーの久津間紀道(くつまのりみち)さん(53歳)のお父さん・範彦さんの代のころです。山梨県の地域慣行栽培基準では、化学合成農薬の延べ回数は29回まで(※)と定められていますが、一宮大地では大地を守る会の生産基準に合わせ、その半分以下で栽培を続けてきました。

「慣行栽培」の基準の半分以下を一般に「特別栽培」といい、それでも桃の栽培は非常に難しいものですが、丹澤さんはさらに難易度の高い「有機栽培」に挑戦しています。

「就農当初、慣行栽培から特別栽培に移行するときにすごく苦労しました。農薬を半分に減らしたら、1年くらいは病気は出るし、虫も出る。そのうえ桃もおいしくないしで大変。でも土をしっかり作って3年やったら桃もなるようになって、味もだんだんよくなり、土作りが大事なんだなって分かったんです」と丹澤さん。

辿り着いたのは「肥料をたくさん与えて樹を太らせるのではなく、土作りでおだやかに健康に育てる方法」だといいます。その延長で挑戦したのが有機栽培。「特別栽培でいい桃が作れるようになったら、その先の有機を見てみたくなったんです」と話します。

現在、有機栽培の桃畑では、なつっこ、夢桃香、夢しずく、夢みずきの4品種を栽培中。転換期間を経て、昨年から出荷をスタートしました。

「〝どんな味がするのかな〞って思ってはじめたけど、今のところ特別栽培も有機栽培も、どっちもそれぞれおいしいですね。特別栽培で使えていた農薬が使えない分、病虫害を早期発見して枝を落とすしかない。でもこの有機栽培の知見が、みんなの栽培にも役に立つと思う。そうやって広げていけたらいいなと思うんです」と、うれしそうに笑います。大地を守る会でも近いうちに取り扱うかもしれません。楽しみにお待ちいただければと思います。

おいしさを求めて

もう一つ一宮大地が大切にしていることが、なるべく完熟に近い状態で収穫すること。

「〝桃はおいしくなくちゃだめだから、味がのって、ちゃんとおいしくなってから収穫しようね〞って、久津間さんのお父さんが教えてくれました」と丹澤さん。

「ちゃんとおいしくなる」とは、熟した状態に比較的近いことで、そこまで樹にならせておくことを意味します。桃は赤く色付いてから徐々に甘くなります。赤くなったばかりは、まだ甘みが少なく、果肉はかたい状態です。

「見た目は一緒だから収穫しようと思えば採れるけど、僕らは少し樹においておく。通常より3日は(収穫が)遅いかな。最後の1日でぐんと味が良くなりますからね」

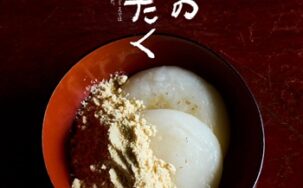

6月下旬からはじまる頒布会『一宮大地の桃七会』で最初にお届けする日川白鳳はとろけるような口当たり。夢しずくは、果汁がしたたってみずみずしい甘み。9月に採れる西王母は甘みと酸味があって果肉がしっかりと、こよみの移り変わりとともに、品種も味わいも変わっていきます。その年、そのときの天候との兼ね合いによっても出来は変わるため、全く同じ味わいに出会うことは稀でしょう。それはまさに桃との出会いであり、日々の栽培の結実です。それぞれの個性をぜひ味わってみてください。

※出典:山梨県公式ホームページ/山梨県主要農作物慣行レベル一覧

https://www.pref.yamanashi.jp/documents/1967/h300314kenkankoukijun.pdf

写真:寺澤太郎