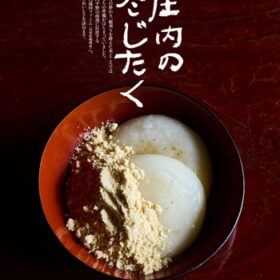

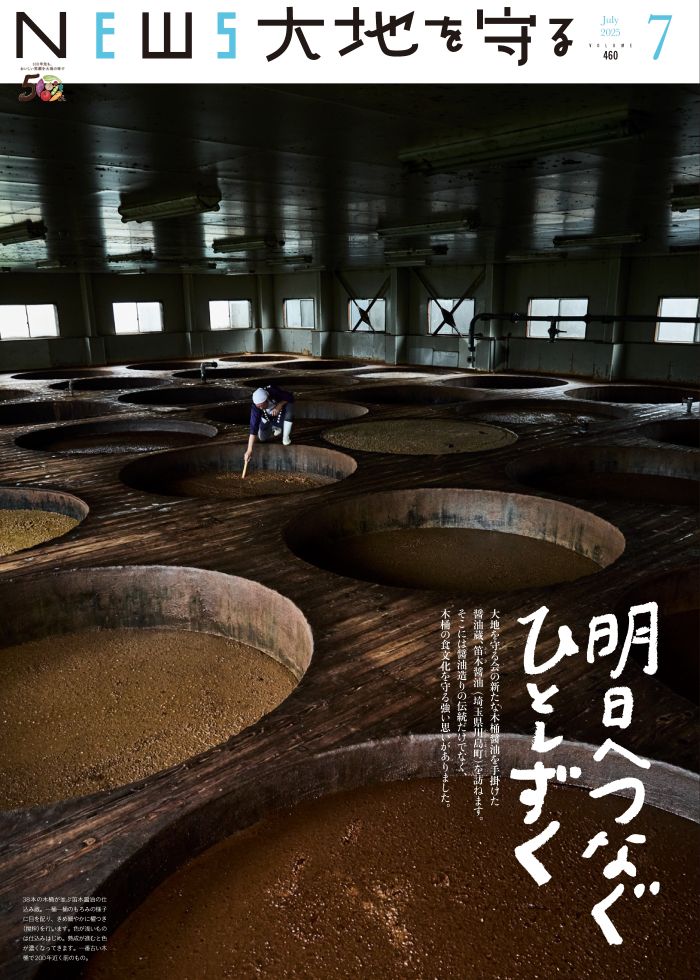

大地を守る会の新たな木桶醤油を手掛けた醤油蔵、笛木(ふえき)醤油(埼玉県川島町(かわじままち))を訪ねます。そこには醤油造りの伝統だけでなく、木桶の食文化を守る強い思いがありました。

小さな命が働いている

ぷちぷち、ぴち、ぽこぽこ。醤油の仕込み蔵の中で耳を澄ますと、小さな泡が弾けるようなかすかな音が聞こえてきます。これが木桶仕込みのもろみの発酵音。小鳥のさえずりにも似た楽しげな響きが、蔵の中にこだましていました。

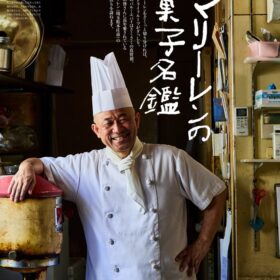

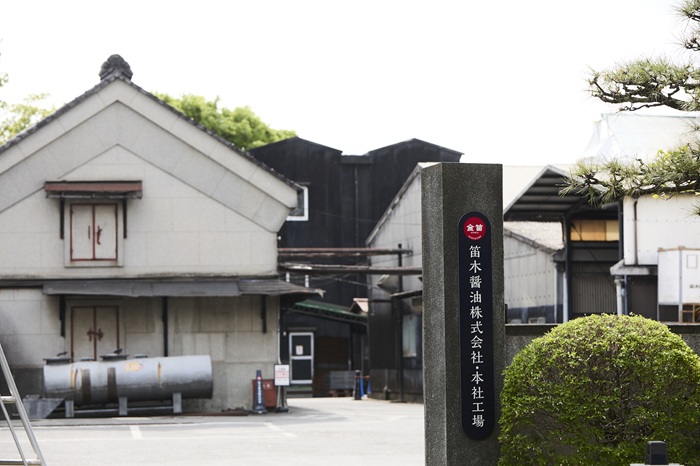

今回私たちが訪ねたのは、埼玉県川島町の笛木醤油。大地を守る会の新たな醤油『まろやか一滴 匠の木桶熟成醤油』を造る醸造元です。創業は1789年。江戸時代後期から代々続く醤油蔵で、現在、十二代目の笛木吉五郎さん(45歳)が代表を務めています。

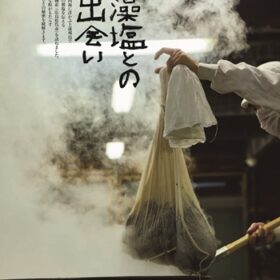

走り梅雨の雨が静かに降り続く5月の朝。笛木さんはもろみに櫂棒(かいぼう)を差し込んでは引き抜く作業を繰り返していました。醤油の製法には「一麹(こうじ)、二櫂(かい)、三火入れ」という重要な3つの工程があり、この作業は「二櫂」にあたる「櫂(かい)つき(撹拌)」です。

「もろみと対話する時間なんですよ」。木桶にゆっくりと櫂を入れると、その動きに応えるかのように発酵音が賑やかになり、もろみの表面に泡がぷつぷつと跳ね上がってきました。

「今日は特に元気な反応が返ってきますね。外は雨であいにくですが、もろみにとっては恵みなんです。春夏秋冬に加えて梅雨という日本の気候が、発酵に非常に良いんですよ」

昔ながらの造り方で

醤油の醸造方法には、醸造温度を人工的にコントロールしたり、アミノ酸液や酵素分解液を加えたりすることで3〜6カ月という短い期間で製造する方法もあります。しかし、笛木醤油が行うのは、大豆・小麦・塩・麹菌から醤油のもととなるもろみを造り、木桶に入れて自然のままに発酵、熟成させる伝統的な方法です。発酵・熟成期間は1年以上。その過程で麹菌、乳酸菌、酵母菌といった微生物が大豆や小麦を分解し、醤油の奥深い味と香りを生み出します。

「我々人間は脇役なんです」と笛木さん。「365日、蔵の中で醤油を造ってくれているのは微生物ですから」と、小さな命に敬意を払い、働きやすい環境を作るのが仕事だと話します。

わずか数%の国産丸大豆から

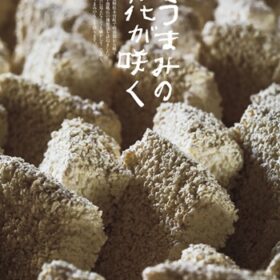

この日、私たちが麹蔵に入ると、大豆を蒸すところから醤油造りがはじまっていました。目の前には大きな圧力釜、奥には麹室(こうじむろ)。大豆を蒸すほくほくとした香りが広がり、家庭の台所で豆を煮ているようなやさしい香ばしさです。蒸し上がった大豆、炒って砕いた小麦を合わせたら、ここに種麹を振りかけて麹室へ。満遍なく麹菌を付着させ、微生物の活動の土台となる麹を造ります。

英語で「soy sauce」(大豆のソース)と訳される醤油は、大豆を主原料とする日本の伝統的な発酵調味料です。しかし、現在国内で流通している醤油に使われている大豆のうち、じつに8割以上が「脱脂加工大豆」だといわれています(※)。脱脂加工大豆とは、大豆油を搾ったあとの残渣(ざんさ)のこと。見た目はパラパラとしたフレーク状です。搾油の副産物であるため安価で手に入りやすく、熟成期間が短くて済むので、大量生産に適しています。

一方、大豆そのままの原料を醤油の世界では「丸大豆」といいますが、この丸大豆を使った醤油は、全体の2割以下という非常に限られた存在。さらに国産ともなると、わずか数%しかありません。日本を代表する調味料である醤油が、じつは輸入大豆や大豆の搾りかすから造られているという現状を知ると、驚く方も多いでしょう。

そんななか、笛木醤油が使うのは大豆も小麦も国産。特に『まろやか一滴 匠の木桶熟成醤油』には、大地を守る会の契約栽培の北海道産丸大豆を使用しており、いかに貴重なものであるかが分かります。

木桶文化を守りたい

会員の皆さんに長年親しまれた『特級 大地を守る会の木桶熟成醤油(国産丸大豆)』の醸造元であるちば醤油(千葉県香取市)から「製造終了」の知らせが届いたのは2022年9月のことでした。理由は「木桶の老朽化」です。

大地を守る会では、何としても木桶仕込みの醤油を守り続けたいという思いから、新たな醸造元を探した末、ようやく出会ったのが笛木醤油でした。

「木桶仕込みの醤油は全国の生産量の1%以下。職人も全国で数えるほどしかいません」と笛木さん。木桶の寿命は100年以上といわれ、その長さゆえに技術の継承が難しく、作る機会の減少が職人不足を招いています。この流れを食い止めるため、笛木醤油では木桶製造の支援を開始。昨年11月には全国の職人とともに50石(9000L)もの大桶作りに挑戦しました。

「木桶には多種多様な蔵付き菌がすみ着いて、その醤油屋独特の香りや味を生んでくれるんです。木桶がなければ、また、木桶を作る職人さんがいなければ、私たちの醤油はできません。職人さんが一から作る木桶と、そこで醸す醤油にもう一度光を当てたいと思うんです」

家業の伝統を受け継ぐだけでなく、次の100年も日本の食文化をつないでいく志を胸に、行動する姿がありました。

醤油を変えると料理が変わります。そして蔵の数だけ醤油の味があるというように、醤油には、生きものたちが造る千差万別の個性があります。この6月から販売している『まろやか一滴 匠の木桶熟成醤油』は、びんを開けた瞬間から清らかな香りが広がり、幾重ものうまみが絡み合う奥行きのある味わいに仕上がりました。この先もより良い味わいになるように、「皆さんとともに醤油を育てていきたい」と笛木さん。お使いいただいて、ぜひご感想をお寄せいただければと思います。

※出典:しょうゆ情報センター「醤油の統計資料」(2023年実績)

https://www.soysauce.or.jp/about

写真:寺澤太郎

大地を守る会の醤油はこちら

※該当商品の取り扱いが無い場合があります。