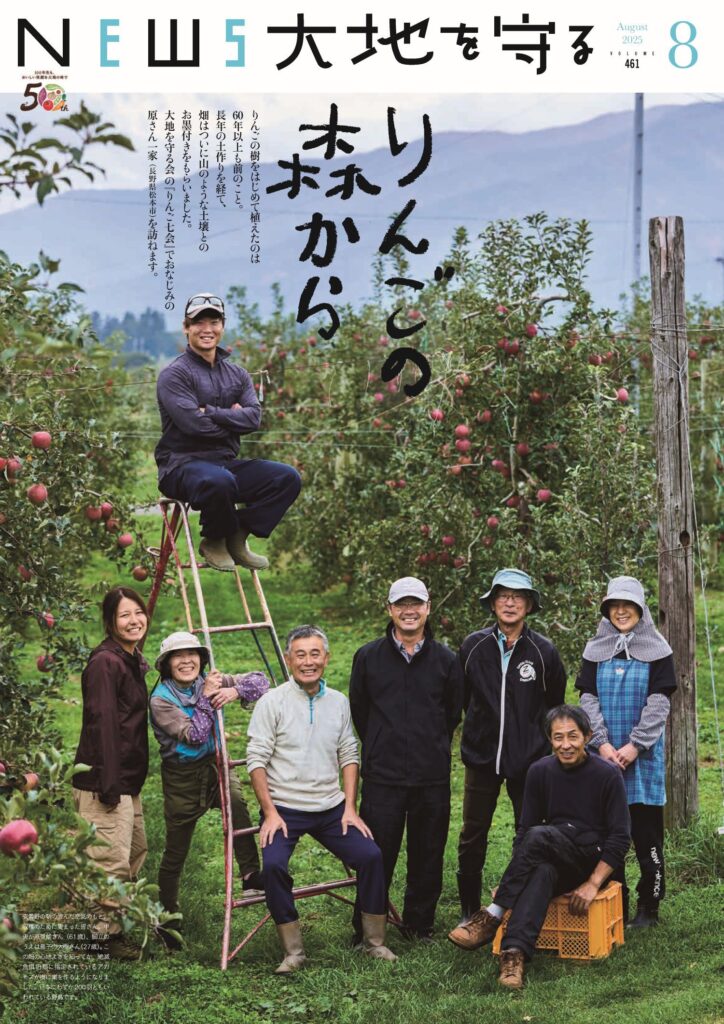

りんごの樹をはじめて植えたのは60年以上も前のこと。長年の土作りを経て、畑はついに山のような土壌とのお墨付きをもらいました。大地を守る会の『りんご七会』でおなじみの原さん一家(長野県松本市)を訪ねます。

「ふじ」がまだ赤くない時代に

りんごの品種といえば、まず「ふじ」を思い浮かべる方が多いでしょう。全国の収穫量の半数以上を占めており(※)、日本の家庭で長く愛されてきたりんごです。しかしふじの歴史を遡ると、開発当初は「東北7号」という系統名で呼ばれ、味の評価は高かったものの、色付きが悪いことが懸案でした。1962年にふじとして品種登録されたあとも、その課題は解決せず、着色を嘱望されていた時期がありました。ふじはもともと赤くはなかったのです。

「ふじっていうりんごは色が付かなくてね。おいしいけれど熟期(収穫時期)も遅いし、増やすかどうか迷ったって親父がいってたよ。あのころりんごは国光、紅玉、デリシャスだけ。〝どこかにふじの赤いのはないか〞ってときにうちで見つかったんだ」と原俊朗(としろう)さん。

りんごには「枝変わり」といって、樹の一部に、他の部分と異なる性質が突然変異として現れることがあり、その枝を接ぎ木で増やして品種改良にも活用します。当時、日本中の生産者が待ち望んだ〝赤い〞ふじ。この枝変わりを発見したのが俊朗さんの亡き父・今朝生(けさしげ)さんでした。また、樹の形を小さく作る「わい化栽培」や、栽培期間を短縮する取り組みも注目され、見学者を乗せたバスが列を成したといいます。その後、ふじは全国へ広がり、世界でも栽培されるりんごとなりました。

今も各地のりんご農家が技術を学びに訪れる原さん一家。もとは養蚕農家で、1961年に東北7号を植えたのがりんご栽培のはじまりです。養蚕農家のころから有機質肥料で土作りを行い、りんごでも継続。創設間もない大地を守る会が存在を知り、つき合いがはじまりました。

山の土になったとは?

北アルプスの山麓、安曇野に広がるりんご畑のなかを一直線に伸びるのは日本アルプスサラダ街道。この一角に原俊朗さん、息子の大樹さん、そして、俊朗さんの義姉・原明子さんのりんご畑があります。10月の終わりの朝、畑では黄色く色付いた「シナノゴールド」の収穫がはじまっていました。

青々とした草が茂り、絶え間なく小鳥がさえずる森のような畑。まるで楽園、そう思っていると、「うちの畑は山の土と同じ成分らしいんだよ」と俊朗さん。聞けば、日本土壌協会の視察園に選ばれた際に畑の土壌分析を行ったところ、山の土壌の成分に酷似した結果が出たというのです。

「普通なら、窒素とかリン酸とか土壌の成分がバランス良く入っているのが畑としては合格だよね。だけどうちのは全く違って、山とそっくりのデータだったみたい。〝森のなかですね〞っていわれたよ(笑)」

原さん一家は「作物はたい肥で育てる」が代々の教え。化学肥料には一切頼らず、ここ数十年来使っているのは、近くの飲料工場から出る緑茶や烏龍茶の茶殻、コーヒーかす。そこに籾殻と発酵菌を加えて発酵させた植物性たい肥です。さらに牧草に使われる草を畑に茂らせ、草と共生させる草生栽培を長く行ってきました。

「お茶の葉っぱと牧草のおかげかな。腐葉土みたいなもんだもんね」

俊朗さんは気負いなく笑いますが、数値上、ここは山。自然の山林の土壌に落ち葉や枯れ木などの有機物が堆積し、その有機物を多様な微生物が分解するように、原さんの畑に豊かな生態系が形成されていることを物語っています。そうした環境はりんごの味にも如実に表れます。

「おととし別の畑を借りてふじを作ったんだけど、全然味が違ったんだよね。そこは土の色が変わるくらい化学肥料を入れてきた畑。こっちはたい肥だけ」。その畑のふじは「全く〝こく〞がない」のだといいます。「やっぱり土の違いだと思うよ。すごい差が出る。地力ってもんが絶対あると思うんだよね」

”葉取らず”は当たり前

「目指すところはおいしいりんご。何といってもおいしいりんごを作りたいんです」と原明子さん。俊朗さんも「優先するのは何を置いても味だと思う」と言い切ります。

2人のいわんとする〝味優先〞は当然のことのようですが、ふじが赤くなって広まったように、りんごは見た目も重視されるもの。たとえば一般の農家では、りんごの実の周りの葉を摘み取って日光を当て、無理に赤くするところもあります。また、反射シートを敷いて下から光を当てて着色させることもあります。けれども、葉を摘み取ってしまった場合、光合成ができなくなるため、糖度・酸度が落ち、味が薄くなってしまうのです。それは外見からは分かりません。

「〝葉取らずりんご〞なんて言葉があるようじゃだめだよね。葉を取らないのは当たり前だもん。1つの実を養うのにだいたい50枚の葉が必要なんだよ。葉っぱこそ生命の源なんだから、葉を大事にしなくちゃね」と俊朗さん。たい肥の過不足も、病害も葉に表れ、遠目からでも、葉で状態が分かるのだといいます。

原さんの畑では、日差しが届かない下枝など最小限の葉を取るのみ。葉の陰になる部分の実をくるっと回す「玉回し」を行ったり、葉をずらしたりと、一つ一つ作業を行い、おいしさを大切に育んでいます。

心ときめくりんごの時間を

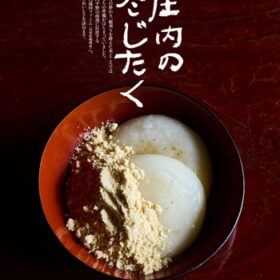

「昔はね、こういう手作りの御小昼(おこひる)を畑に持っていったの。お重4つくらいに詰めてね。みんなでつまみながらお茶を飲むのよ」と微笑む俊朗さんの母・寿賀子さん。明子さんと並んで、りんごを使った手料理をふるまってくれました。〝御小昼〞とは朝食と昼食の間にとる、畑仕事の合間の軽食のことです。

「紅玉ってもんはすごいよね。こんなにおいしいんだもの」と寿賀子さんが差し出すお皿には、皮ごと煮て干した紅玉がきらめいていました。隣には「そんなにハイカラなものではないけれど」と謙遜しつつも絶品の「簡単アップルパイ」。中身は「甘いのが合う」と「ぐんま名月」です。台所で千変万化するりんごの魅力の分だけ、永遠に御小昼の献立が終わる気配はなく、また終わってほしくない時間でもありました。

最後におすすめのりんごを尋ねると、大樹さんが担当する「奥州ロマン」と皆即答。数が少ないので『りんご七会』には入らない予定ですが、俊朗さんいわく「世の中がひっくり変えるようなりんご」だそうで、大変日持ちが良く、みずみずしい甘みが数カ月にわたって衰えることがないのだといいます。

「樹に生る数は少ないし玉も小さいし、病気にも弱い。今年が3年目の出荷になりますが、また食べたいといってくれる人がたくさんいるので、頑張っています」と大樹さん。

奥州ロマンしかり、原さんのりんごをていねいに味わうと、その奥深さに目を見開かれることでしょう。りんごは特別な果物ではありません。けれども、日常の果物だからこそ、その魅力に気付いたとき、何気ない暮らしのひとときが輝き出すのだと思います。今年もどうぞりんごの季節をお楽しみください。

※出典:農林水産省「令和4年産りんごの結果樹面積、収穫量及び出荷量」

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/sakkyou_kajyu/ringo/r4/index.html

写真:寺澤太郎

大地を守る会のくだものはこちら

※該当商品の取り扱いが無い場合があります。