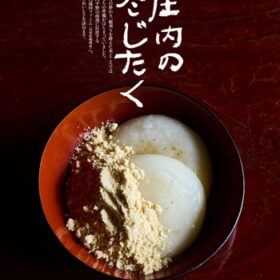

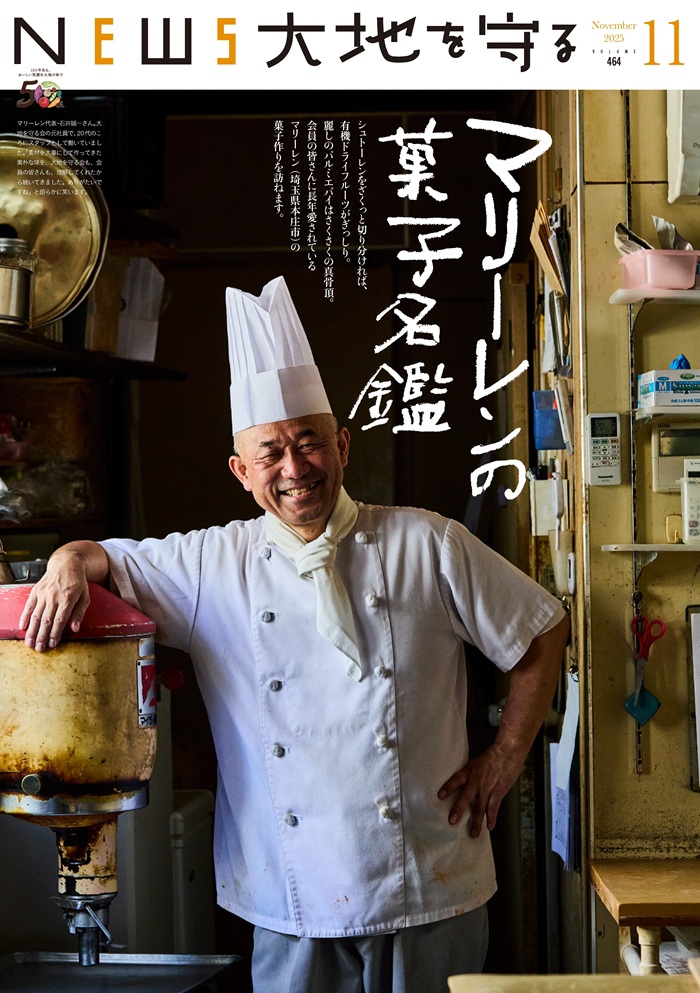

シュトーレンをざくっと切り分ければ、有機ドライフルーツがぎっしり。麗しのパルミエパイはさくさくの真骨頂。会員の皆さんに長年愛されているマリーレン(埼玉県本庄市)の菓子作りを訪ねます。

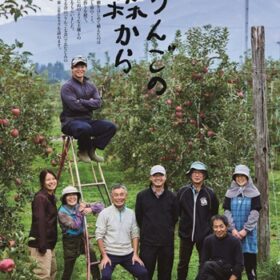

地元の町で28年

本庄駅の駅舎を背にまっすぐ進むと、左手に現れる石壁と愛らしい赤い外観。お昼どきには10坪に満たない店内が地元の方であふれていました。「ハイジのパンにコロッケをサンドしてください〜」「サンドイッチ、売り切れちゃったの?」と、賑わう空間には、町のパン屋さんの品ぞろえに混じって、レーズンライブロート、ミッシュブロートなど、パンの国・ドイツ直伝の質実剛健な顔ぶれが並んでいます。

マリーレンは、1997年に石井誠一さん(60歳)が開業したパンと焼き菓子の店。日本にドイツパンを広めた老舗ベーカリーの系譜を汲む有名店での修業を経て、生まれ故郷の本庄に店を構えました。大地を守る会とは店を開くとともに取引が始まり、以来20年以上、シュトーレンやレッカライ・トルテといったドイツ菓子を届けています。

クリスマスを待つ本格シュトーレン

「濁りのないバターのあと口が、本場のシュトーレン特有の風味です。透き通るような味わいを感じていただけると思いますね」

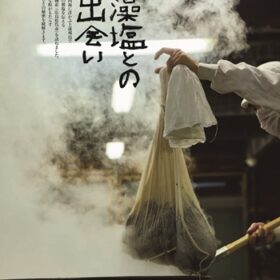

石井さんの手元には、陽の光にきらめく澄ましバター。朝早くからひとり工房に立ち、銅鍋でバターを熱すること4時間以上。表面に白く濁る上澄みを取り除いては煮て、昼前には黄金色の液体になりました。焼き上がったシュトーレンは、この澄ましバターの液をくぐらせてから、ビートグラニュー糖を纏わせます。

ドイツの銘菓、シュトーレンは、ひと切れずつ食べながらクリスマスを待つもの。日本でも出回るようになりましたが、澄ましバターで仕上げるものは少なく、溶かしバターを表面に塗るだけの場合もあります。

「1本のシュトーレンには50gのバターがしみ込むんです。手間はかかりますが、澄んだ香りの良さは代えがたいものがありますね。毎年買ってくれている方は、違いに気付いているのだと思います」

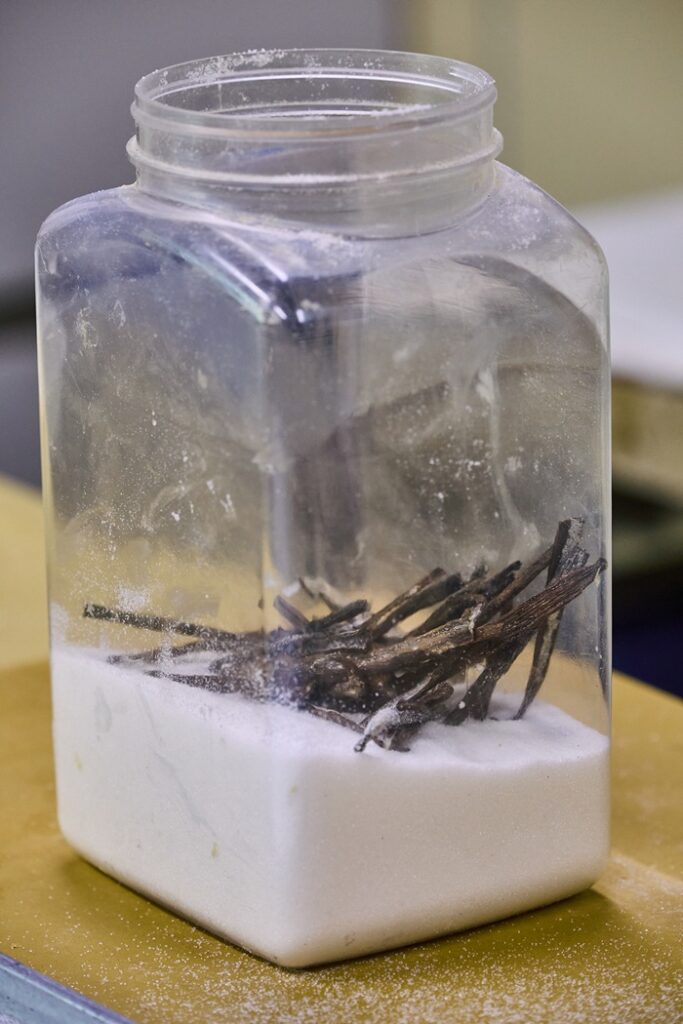

これはマリーレンの菓子作りのほんの序章。たとえば、通常は材料として〝できているもの〞を購入するローマッセ(シュトーレンの生地に混ぜる原料のひとつ)も手作り。仕上げにまぶすビートグラニュー糖には1年越しで有機バニラビーンズの香りを移しています。シュトーレンをかみしめるたびに広がる自然な味わいは、ドライフルーツとナッツが全体量の3割を占めているからだと知れば驚きを覚えるでしょう。

「難しいことはしていませんが、とにかく時間がかかるんです。特にシュトーレンは発酵菓子なので、温度を管理しながら発酵を見守る時間も工程のうち。けれども、これが素材の力を生かすドイツ菓子の原点です」

手仕事でハート型のさくさくに

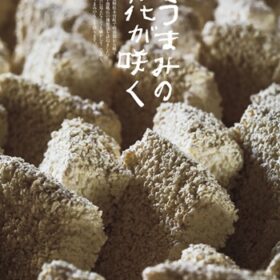

シュトーレンが年に一度の特別な菓子ならば、ハート型のパルミエパイは平日のおやつ。ドイツでは幸運の象徴とされる豚になぞらえた「Schweinsohren(豚の耳)」の名で親しまれ、マリーレンのパッケージにもSchweinとあります。パイを逆さにすると、垂れ下がった豚の耳に見えなくもなく、それもまた愛嬌のある風情です。 ぱたぱた、とんとん。工房の真ん中のペストリーボードを舞台に、パルミエパイの生地作りが始まりました。伸ばしては畳む、石井さんの見事な手さばきのもと、生地は3つ折り、4つ折りを繰り返して、288もの層になっていきます。これをひと晩寝かせてから成形。

「最終段階の成形が一番難しいところ。手早くやらないと、どんどんやわらかくなってしまいます」

室温と体温で待ったなしに緩んでいく生地に、カラメリゼのおいしさを生む、ビートグラニュー糖を押し込むように伸ばして、両端から折り込んでいきます。「自分にしかできない」という成形の難所を越えたら、一片一片カットして天板へ。これがオーブンに入れるとじわじわ開いて、可愛らしい姿になっていきます。

素材と二人三脚

「パルミエパイはグルテンの力で自らハートの形に開いてくれます。シュトーレンの場合は、白神こだま酵母が働いて膨らんでくれる。自分は何かそれ以上に手を加えるのではなく、素材が持っている力を知り、引き出すだけ」と石井さん。時をかけて自身の菓子作りは、素材への敬意に帰着。「おいしさはすべて素材が作ってくれる」と話します。

ところで、シュトーレンは1㎝幅のカット推奨とお届けのリーフレットに書いてありますが、石井さんいわく、薄切り5㎜幅も美味。さらに、日に日に深みが増すので、その変化も楽しんでほしいとのことです。

駆け足で日が暮れていく冬、ぴんと張りつめた夜をあたためてくれるのはお菓子の時間。手間ひまかけて作られた味わいを、じっくりと楽しんでみませんか。

※撮影のためマスク・手袋を外していますが、実際はマスク・手袋を着けて製造しています。

マリーレンのシュトーレン・パルミエパイはこちら

写真:寺澤太郎