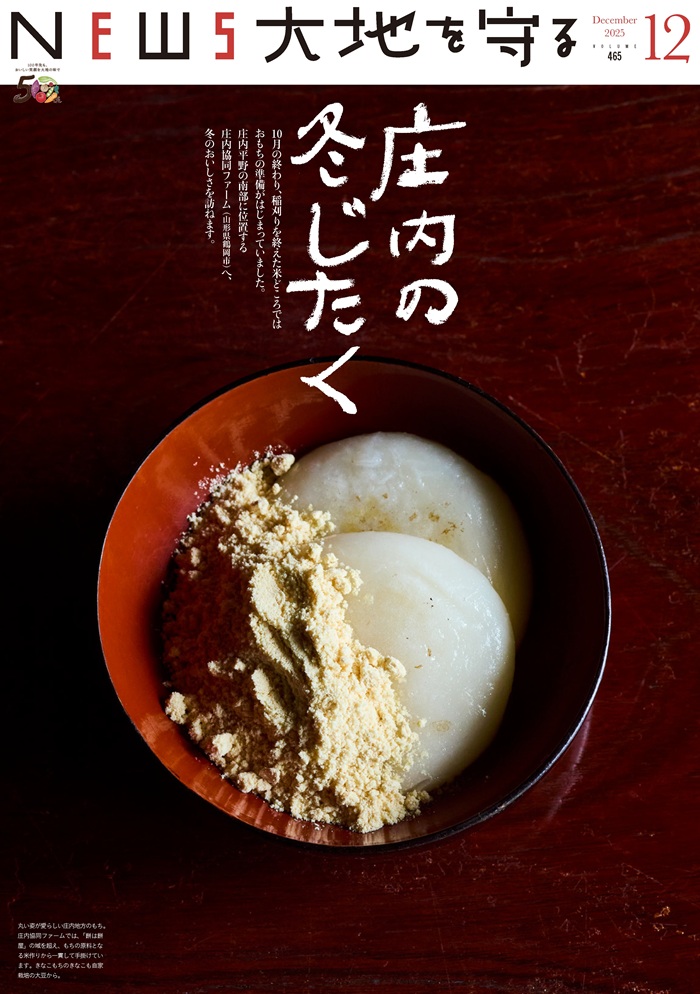

10月の終わり、稲刈りを終えた米どころではおもちの準備がはじまっていました。庄内平野の南部に位置する庄内協同ファーム(山形県鶴岡市)へ、冬のおいしさを訪ねます。

東北唯一の丸もち文化圏

田んぼの中の一本道をひた走り、田園風景に目が慣れてくるころ、そこかしこに白い鳥が飛来していることに気付きます。

鳥の名はコハクチョウ。

10月ごろに大陸から南下して、ここ庄内で越冬する白鳥の一種です。朝、クゥークゥーと甲高い声で鳴きながら田んぼに降り立ち、何をしているのかと見ていると、稲刈りでこぼれた落穂を啄んでいるのです。夕暮れどきには編隊を組んで悠々と、羽を休める池へと帰っていきました。この光景は庄内の冬の風物詩。白鳥が渡ってくる時季になると、庄内協同ファームには、鶴岡、三川、庄内、酒田2市2町の生産者のもち米が集まり、もち作りが忙しくなります。白鳥も人も、冬の準備です。

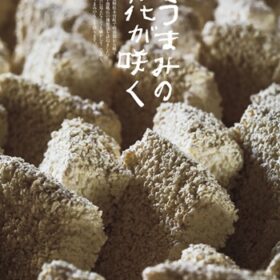

さて、もちの分布図を広げると、庄内地方は県内でぽつんと1カ所〝丸もち〞文化圏。お雑煮のもちは、東は角もちを焼き、西は丸もちを煮るとされ、山形は東のはずですが。

「このあたりでは、もちといえば〝丸〞。自分もつきたてを手で丸めるのを見て育ったので、おもちは丸いものと思っていました」。庄内協同ファームの代表理事で米の生産者でもあり、農家レストランも営む小野寺紀允(のりまさ)さん(43歳)が話します。

「庄内地方は北前船によって西日本との交易が盛んだった歴史があって、東日本なのに丸もちなんです。山に隔てられた県の内陸部より海の方が近い感覚かもしれませんね」 東西の文化が混じり合って、丸もちを焼くお雑煮が庄内流だと話します。また、ずいきの芋がらや岩海苔が入るのも、山、海、里の恵みが集まるこの土地ならでは。庄内協同ファームおなじみの丸もちは、郷土のもちの姿なのです。

このもち米でしか出せない味

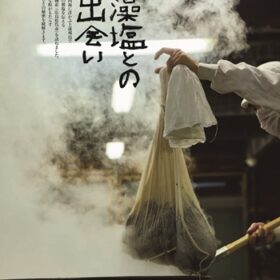

私たちが訪ねた日の朝、庄内協同ファームの「餅つき室」では、もち米の玄米が蒸し上がったところでした。蒸し米は8.5㎏ずつもちつき機に投入しますが、もちになっても8.5㎏のまま。一般には加水したり米粉を混ぜたりするところもあるなか、庄内協同ファームでは、何も足さないため、重さも変わりません。また、撹拌するのではなく、杵つきの要領で叩くため、繊維が切れずにやわらかく、「とろけてもなおコシがある」と評判の弾力が生まれます。さらに、原料のもち米は貴重な在来品種、でわのもち。

「自分でいうのもおかしいのですが、庄内協同ファームのおもちっておいしいですよね」。まぶしい笑顔で「自画自賛」と笑う小野寺さん。「でわのもちは庄内地方でずっと作り続けられてきたもち米です。粒も小さいし、天候に敏感で、収量(面積当たりの収穫量)も低い。農家としては作りにくいんです。でも、あくまでも味を大切にしたい。きめ細かくてなめらかで、この味はこのもち米でしか出せないんです」

杵と臼の道具が機械に変わりましたが、手順は昔ながらのもちつきと何ら変わりません。庄内協同ファームがもちの加工をはじめたのは1970年代のこと。当初は各家庭を持ち回りで作業していたそうで、目の行き届く自給の延長にある仕事が、今も誠実に息づいています。

「おもちの加工に取り組んでいったきっかけは、冬の仕事作りでもあったんです。冬場は東北の人間は仕事がないので、出稼ぎに行くのが当たり前だった。半年間家族といられないってどうなんだろうと。そのなかで消費者の要望もあり、自分たちで作った米でおもちをついて販売することを考えたんです」

おさめてのばしていきます。もちつき機から移す際、空気が入らないようていねいにまとめる姿は、圧巻の職人芸。

冬の食卓を彩る赤かぶ漬け

鮮やかな深紅の温海かぶに包丁を入れると、まぶしいほどの真っ白な断面が現れました。庄内協同ファームが届けるもうひとつの冬の楽しみが、温海かぶで作る赤かぶ漬けです。栽培から漬物製造までを、生産者の佐藤清夫(きよお)さん(75歳)が手掛けています。「枝豆の後作で栽培している」という畑は、月山と金峯山をのぞむ場所。8月下旬に播種してから2カ月弱がたち、間もなく収穫を迎えるところでした。

「いつまでも寒くならない年はかぶの紫色が薄いんだ。今年はここ何日かで温度が下がってきたから、だいぶ濃くなってきた」と佐藤さん。寒いと色が濃く、皮はかたくなり、ここ鶴岡と、気温の低い山間では、同じ温海かぶでも別物だそうです。

佐藤さんが作る赤かぶ漬けは、最初は塩だけで漬けて空気が入るように何回か切り返し、水が上がってきたら、酢と砂糖を加えます。「家でもこういう漬け方だよ」と使うのは塩、酢、砂糖のみ。ひと口いただくとカリッとして甘酸っぱく、雪深い地で冬の暮らしをあたためてきた味わいに、心がほぐれていきます。

はじまりは5人の勉強会から

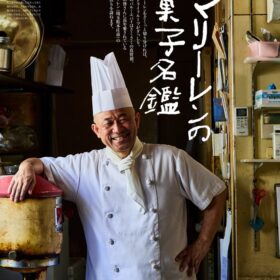

庄内協同ファームの誕生は1973年。前身となる学習組織「庄内農民レポート」からはじまりました。これは「農民の自立」を目指す機関紙の名称で、当時20代だった5人の農業後継者が中心となって作成したもの。その名前がグループ名となり、徐々に仲間が増えて、庄内協同ファームへと発展しました。現在生産者は39人。小野寺さんが創設の歩みを辿ります。

「当時減反政策がはじまって、自分の作りたいものが作れない、ましてやお米を作っちゃいけない。自由に価格も決められない。そんな時代に、先輩たちが、ただ反対するのではなく、まず知ろうと農業政策を学びはじめたんです」同じ思いを持った仲間が集まり、「できるだけ国に頼らず、自分たちの農業で食べていこう」と決意。自分で育てた作物を加工し、共同購入の組織や生協団体などに直接販売を行う一貫した仕組みを築きました。

「農業は作って終わりじゃない。食べてもらって、はじめて成り立つもの」と小野寺さんは語ります。

「我々は第二世代ですが、立ち上げ当初から食べ手に届けるところまで考えてきた先人たちがすごいと思います。農と食はひと続き。消費者と生産者という分け方ではなく、食べ手と作り手という気持ちで一緒に農業を育てていけたらと思います」

今、うるち米に続いてもち米の価格も高騰しています。けれども、米ももちも、日本の食の根っこ。食べることをやめてしまえば、食文化も細ってしまうかもしれません。だからこそ、少しでも食べ支えることで、食の営みを守っていきたいと思います。今年も年の瀬となりました。庄内協同ファームが届けるおいしさは、正真正銘〝顔の見える〞食。新年の食卓で、安心のおいしさを囲んで過ごしましょう。

大地を守る会のもちはこちら

※該当商品の取り扱いが無い場合があります。

写真:寺澤太郎