有明海の沿岸の町で、成清(なりきよ)海苔店と皿垣開(さらかきびらき)漁業協同組合の漁師がともに追い求めた特別な海苔。大地を守る会の創成期から皆さんに愛されるおいしさの舞台裏を訪ねました。

バリっと厚い至高の秋芽一番

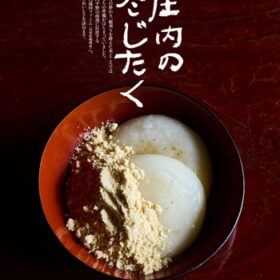

「皿垣(さらかき)の海苔はおにぎりに直巻きします。塩はいりませんね。海苔そのものに味がありますから」「家では皿垣の秋芽一番しか食わん。ごはんと一緒にね。醤油?使わんよ。なくてもうまいけんね」「秋芽の海苔に刺身ば巻いて晩酌。秋のものは何ともいえず、甘みが深かですよ」

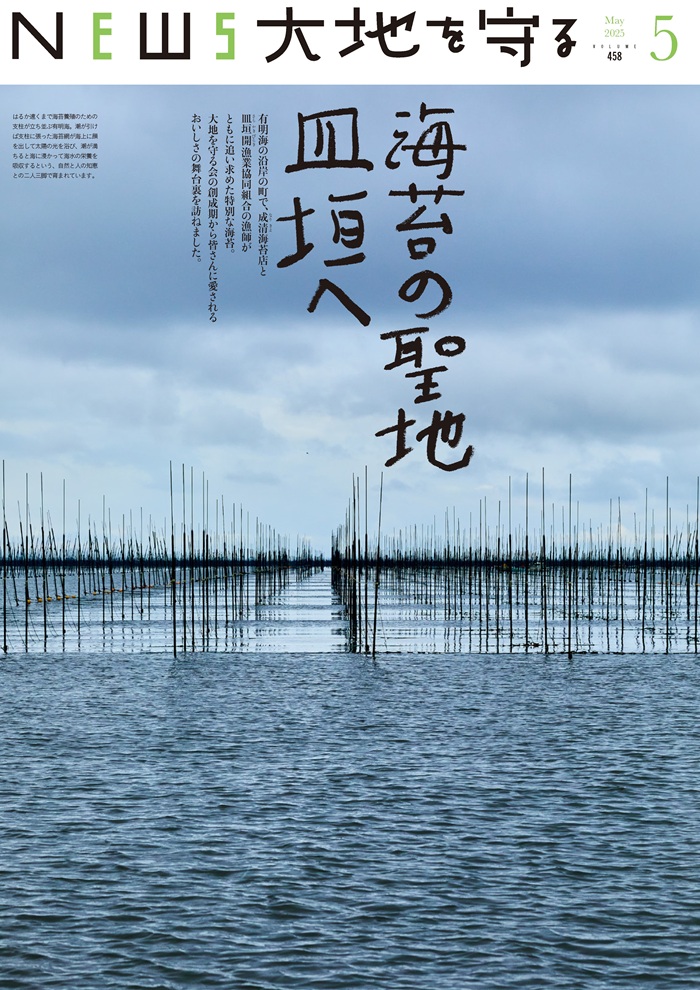

福岡県有明海。海苔の産地で愛用の海苔を尋ねると、皿垣開(さらかきびらき)漁業協同組合(以下皿垣漁協)の『秋芽一番摘み』を称える声が返ってきました。会員の皆さんに長年ご愛顧いただいている成清(なりきよ)海苔店(福岡県柳川市)が届ける海苔です。

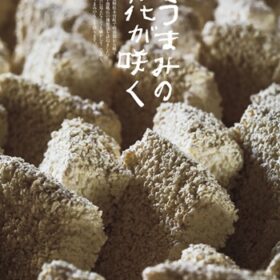

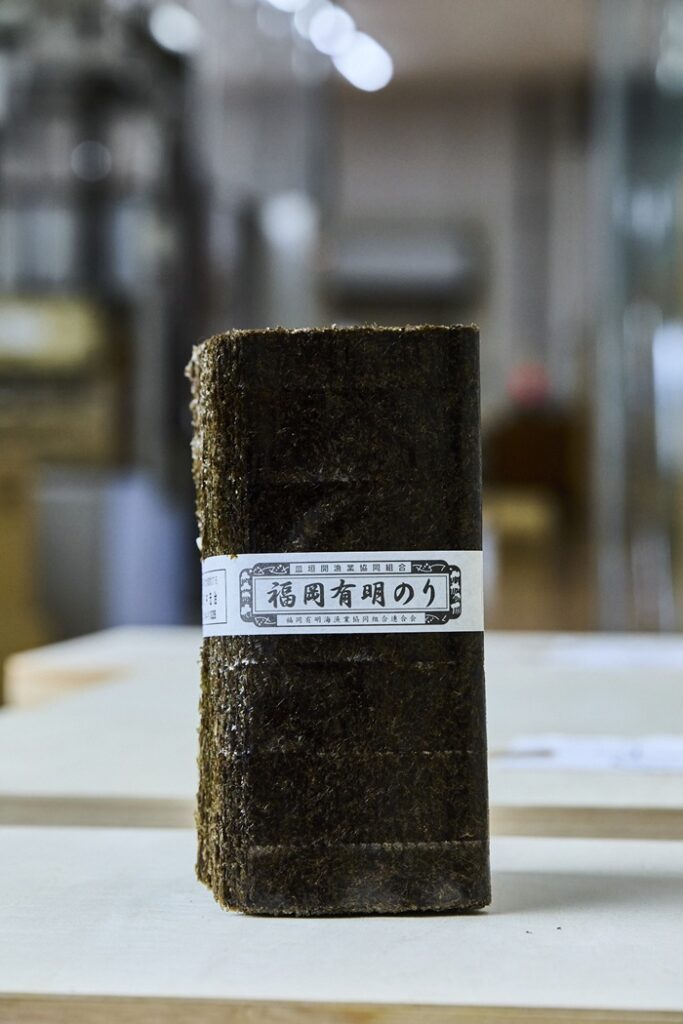

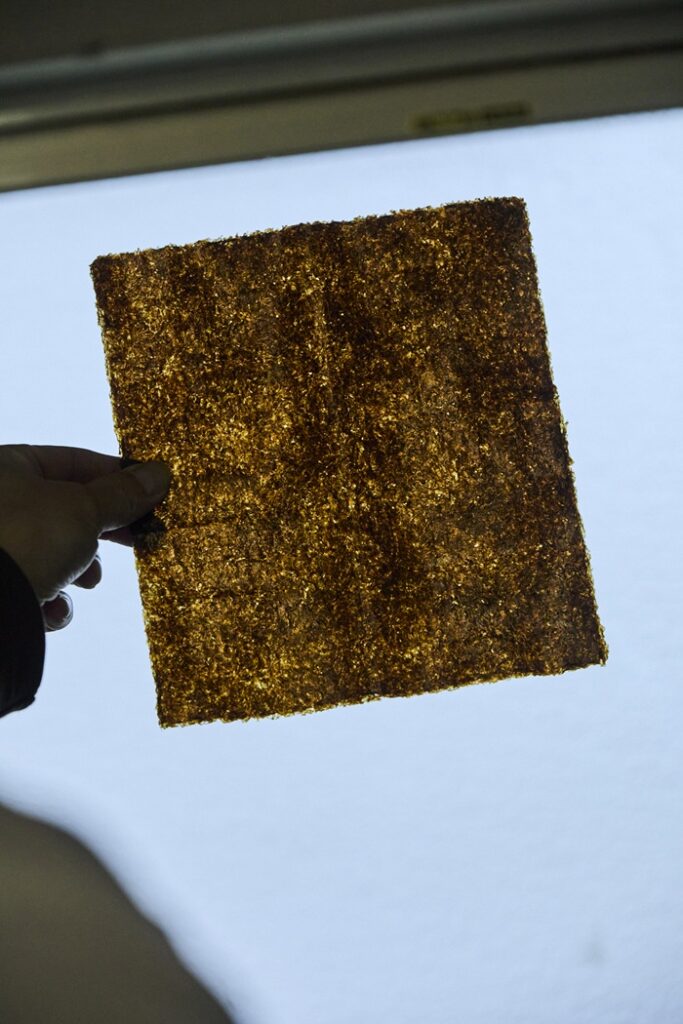

秋芽一番摘みとは、新米、新茶と同じく、海苔でいう初物。皿垣漁協に在籍する全16人の海苔漁師たちは、この新海苔を1束(全形100枚)400g以上で厚く仕上げることを取り決めています。多くの漁協では300gが標準、350g 以上が重等級とされますが、〝皿垣基準〞はそれ以上。かみしめるとバリッと音を立て、厚いのにふわりとした口どけが代名詞です。今や料理家やレストランに〝この海苔でなくては〞といわしめるほど。ほかの海苔には戻れないという方も多いでしょう。

うまい海苔を追い求めて

「やっぱり若摘みせんとうちのような海苔は作れんとです」。皿垣漁協で理事を務める西田典広さん(56歳)が話します。この道に入って40年。果胞子という目に見えない種の状態から海苔を育てる希少な存在です。

「海苔は伸びすぎる(生長しすぎる)とかたくなってくる。そうなると、そんなに厚くはできんとです。だからやわらかいときに摘採(てきさい)する。普通は1区画で海苔の枚数にして4000枚。皿垣の場合は短いうちに摘むから2000枚以下。半分も採れません。でも、おいしかですね。厚くても口どけがいい。そういう海苔を作りたくてやっとるとです」

一般的に海苔は15〜20㎝ほど伸びた時点で摘み採りますが、皿垣漁協の秋芽一番摘みの場合は、10㎝ほどで摘みます。さらに摘み採った海苔を細かく挽くことで、さっくりとした食感に。また、海苔を洗う際に洗いすぎないことも漁師たちの約束です。若摘みならではのうまみを残して仕上げるため、ほのかな塩気もあり、深い味わいを感じられるのです。「見た目よりも味」が信条。黒くて艶のあるものが上等とされる海苔の世界にあって、皿垣漁協は成清海苔店とともに味の良さを追求してきました。成清海苔店代表・成清忠さん(57歳)のお父さん、忠蔵さんの代のころからです。

「当時の漁協とうちの親父とで、色・艶だけでなく、うまい海苔を作ろうと試しよったですよ。早摘みしようとか。でも早摘みしたらやわらかいから破れてしまう。じゃあ厚くしよう。厚くするとゴワゴワになる。じゃあ小さく挽いてみようとか。徐々に今の作り方を確立していったんです」と成清さん。まだ家業に入る前の記憶を辿ります。

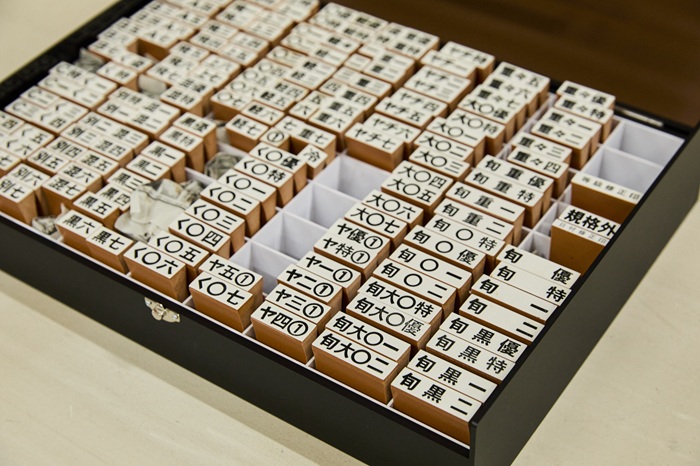

若摘みの海苔、細かく挽いた海苔は艶が出にくいため、光沢不足を示す「黒」という等級に格付けされることもあります。また、やわらかい分こわれやすく、破れ・縮みを示す「ヤチ」、穴開きのある「○」の等級が付くこともあります。当然等級は価格にも影響しますが、皿垣漁協の漁師たちは「味で勝負せんと」「自分が食べておいしくないとね」と、見た目を追う世界からは一線を画し、おいしさに目を向けます。

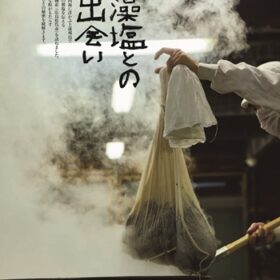

海苔は夜摘み採る

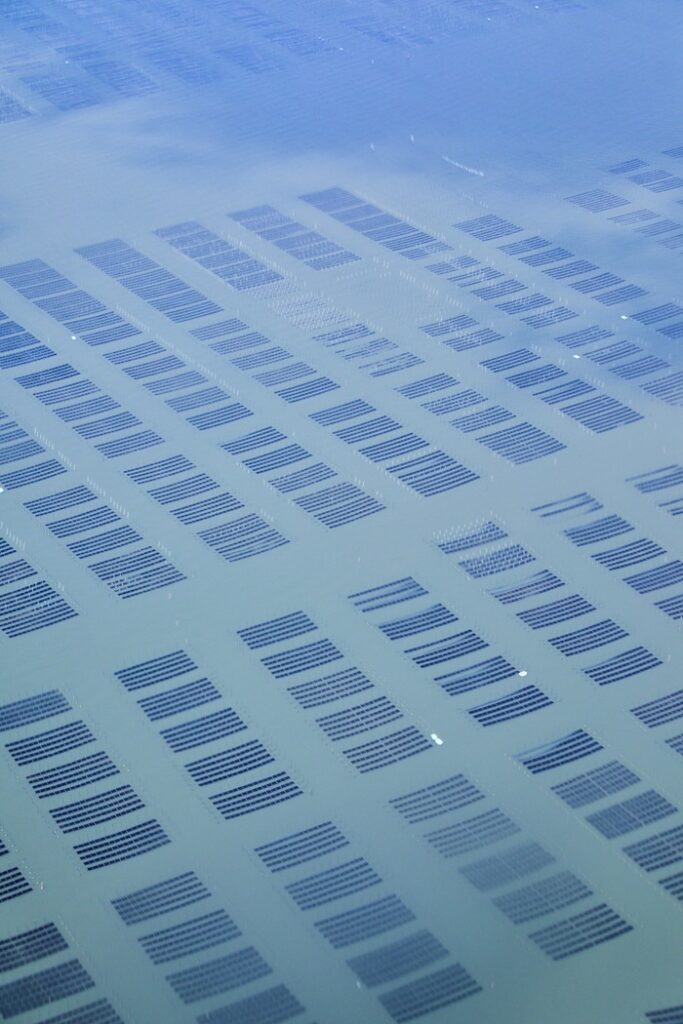

ぱしゃぱしゃぱしゃ。水音を響かせながら「箱船」と呼ばれる小舟に2人向かい合って座り、養殖網の海苔を摘採機で端からそぎ取っていきます。この日は午前中の満潮に合わせて朝7時に出港し、海苔網50列分を3時間かけて摘み採りました。

海苔の摘み採りは、1日に2回ある潮の満ち引きに合わせて船を出しますが、夜間に行われることがほとんどです。真っ暗闇の中でライトを灯して真っ黒な海苔を採る。栄養が蓄えられる夜には、品質の高い海苔が採れるからだといいます。

また、海苔漁師の仕事は、摘採して終わりではありません。陸に戻ってから海苔の水洗いや異物除去を経て、脱水、乾燥と、板状の乾海苔にするまでをその日に行います。夜摘み採れば作業が明け方までかかる、大変過酷な仕事です。

命を吹き込むアンカーの仕事

「皿垣の海苔はやんちゃでデリケート。手がかかる海苔なんです」

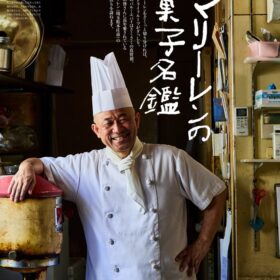

成清さんは皿垣漁協の海苔を、愛情込めてそう例えます。分厚い海苔は一見力強く無骨ですが、大変繊細で、焼き加減が難しいのだそうです。海苔作りは、板状にして乾燥させる一次加工を漁師が行い、火入れ、焼きといった二次加工を成清さんのような販売店が施して「焼き海苔」として完成します。

「漁師さんが8割は作ってくれていて、自分はあとの2割を整えるだけなんです。でも、大事に育ててくれた海苔を生かすも殺すも自分の焼き次第。預かった海苔に命を吹き込む思いで仕上げています」と成清さん。海苔の表情を見ながら一枚一枚に集中して焼き上げていきます。「焼き加工は250℃で10〜13秒。温度は変えずに海苔の厚み、色、香りを見ながら時間を調整します。焼きすぎると焦げたような風味が出てしまいます。焼きが浅いと磯の香りが残る。海苔の状態や気温、湿度に合わせて、均一に焼けるように0.1秒単位で時間を調整しています」。この日も「なかなかいうことを聞いてくれないですね」と皿垣漁協の海苔には手を焼きました。

全国における養殖海苔類の収穫量は約20万トンで、5年前から5万トン以上減少しています(※)。特に佐賀県、福岡県が減少傾向にあり、有明海の不作を耳にすることもあるでしょう。そんな中、今シーズンも質の高い秋芽一番摘みをいただけるのは、生産者たちの努力の賜物にほかなりません。何気なく食卓にある海苔ですが、一枚の海苔には漁師と海苔店の細やかな仕事が凝縮しています。成清さんおすすめの食べ方は、お椀のお湯に海苔をちぎって醤油をひとたらし。それだけで立派な海苔汁になるそうです。貴重な秋芽一番摘み。海苔そのもののを味わう食べ方で、どうぞ楽しんでみてください。

※参考:令和5年漁業・養殖業生産統計(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/gyogyou_seisan/gyogyou_yousyoku/r5/index.html

写真:寺澤太郎

大地を守る会の海苔はこちら

※該当商品の取り扱いが無い場合があります。