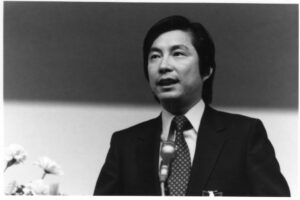

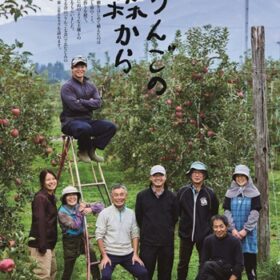

一本の大根から社会を変えようと大地を守る会(当時:大地を守る市民の会)が発足して50年がたちました。今年6月をもって組織を離れた藤田和芳さん(78歳)を始め、創設メンバーを交えて次の世代につなぐ50年を考えます。

1975年、大地を守る会創設の思い

――「農薬の危険性を100万回叫ぶよりも、一本の無農薬の大根を作り、運び、食べることから始めよう」。1975年、大地を守る会は、農薬の害を糾弾するのではなく、無農薬野菜を育て、届けることで、農薬に頼らない未来を切り開こうと誕生しました。創設の背後には、どのような思いがあったのでしょう。

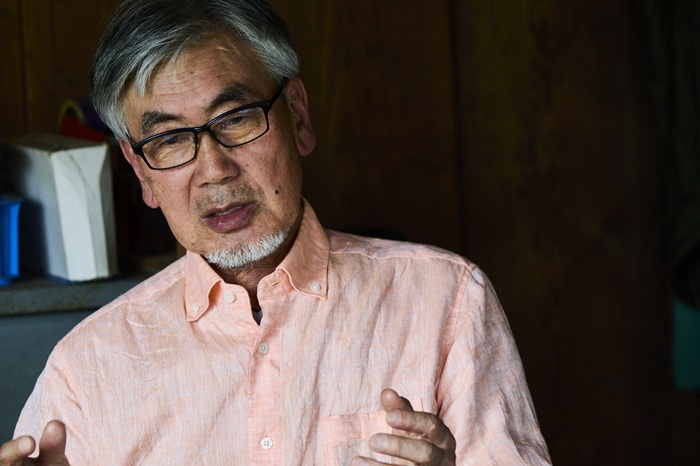

藤田 私は岩手県の農村の生まれですが、当時は農薬や化学肥料を使うということはなく、牛や馬で田畑を耕した時代でした。有機農業の原点のような農村の風景の中で育ったわけです。でも次第に世の中は変わって、農薬や化学肥料、耕運機も使われるようになりました。我々が大地を守る会を創設する1975年に、有吉佐和子さんの『複合汚染』(※1)がベストセラーになったんですね。小説の内容に我々も感化されましたが、その時代のお母さんたちが特に衝撃を受けたんです。自分の子どもがアレルギー疾患で苦しんでいるのは、私が食べ物に無頓着だったからではないかと……。そこに大地を守る会が誕生する事由がありました。日本の農業が変わりゆく姿を見ていた私も、「何かしなければ」という気持ちになったんです。

加藤 藤田さんと出会ったのは就職した出版社でした。そこの雑誌で彼が『複合汚染、その後』という特集を組んだんです。衝撃的だったのが、戦争中に満州で化学兵器の研究をしていた医師の話でした。その方が水戸で開業医をしていたところ、非常に多くの農家が農薬による健康被害を訴えて訪れていたんです。当時、安全な農作物を望む消費者が潜在的にいる一方で、無農薬で野菜を作る農家もいた。しかし、市場に出すと虫食いがある、見かけが良くないと買い叩かれる。これは両者を結ぶパイプが必要だと、藤田さんが声をかけてくれました。

長谷川 一本の無農薬の大根を流通させたほうが、説得力があると私たちは謳っていましたが、当時の流通というのは、近代農法が普及して、ひずみが出てきた時期だったんです。一般市場では野菜の大きさや形などの基準を設定していました。たとえば、きゅうりだと農家が20段階もの選別をしなくてはならなかった。しかし店先で売られるときは数段階。せっかく手間をかけても選別が生かされない。畑から収穫したものを、倉庫の中で分けて洗って、夜中まで作業して、また朝から畑仕事。農家は大変な思いで出荷していました。見た目の良い均質な作物を作るために農薬の回数が増えていった背景もあったんです。だから流通の構造自体を変えないと農薬は減らない。農家が楽になるような流通を考える必要がありました。

28歳のとき出版社に勤めながら大地を守る会の前身・大地を守る市民の会を設立。2024年2月まで弊社会長。2025年6月退職。

1975年、当時の農薬問題に危機感を覚えて藤田さんとともに会を設立。2015年まで弊社グループの(株)フルーツバスケット社長。2017年まで同会長。

1976年に大地を守る市民の会に参画し、全国の農山村を訪ねて生産者を開拓。2020年まで弊社顧問。現在は埼玉県秩父市で農園を営む。

50年たって社会は変わったか

――創設当時の皆さんの「批判ではなく行動を」という強い意思と、暮らしから社会を変えるという信念が窺えます。50年たって、農業を取り巻く現状をどう見ていますか。

藤田 創設当初、私たちは、日本の有機農業を広げることを目指していましたが、農薬や化学肥料が大量に使われる時代になっていたので、もとの農業に戻すということは、我々の存在が不要になることを意味していました。自分たちが必要とされない社会が来ればいいと思ってスタートしたんです。でも50年たってみて、必要とされない社会になったかというと、そうではないですね。農薬も食品添加物の問題も解決されていないし、それ以上に農業自体がこの50年の間に相当衰退してきました。食料の自給率も38%(※2)くらいまで下がっています。日本の農業を立て直して、子どもたちが飢えることのない社会を残すためにも、大地を守る会はやるべき仕事がまだある。持続可能に生きていくために、果たす役割があると思うんです。

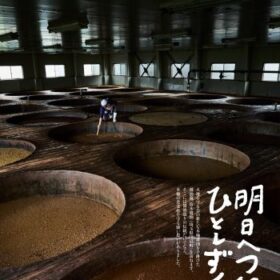

宮島 持続可能ということでいうと、僕らはメーカーなので生産者の方の声を聞くことが多いんです。そこで感じることは、日本国内でとれる生産物の種類が変わり、量も減ってきているということ。うちの看板商品に海苔の佃煮がありますが、海苔は全国的に不漁で、今年原料として仕入れられたのは例年の3割でした。きゃらぶきの原料のふきは採る人がいない。注文すれば原料が手に入るということは、当たり前ではないと感じます。

岡本 私は大地を守る会の加工食品の商品担当をしていますが、メーカーさんの人手不足で商品自体を提供いただけないこともありますね。お給料を上げても、産地から東京や大阪に出て行ってしまって、作る人がいないという状況を聞きます。

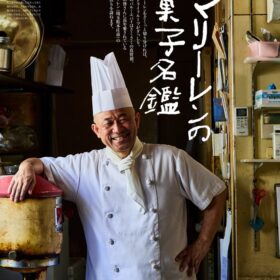

1913年創業の佃煮・惣菜の老舗、遠忠食品(東京都中央区)の4 代目。越谷工場で製造部部長を務めながら、日本の伝統食の魅力を発信。

2021年、新卒でオイシックス・ラ・大地(株)入社。大地を守る会商品本部商品部・加工食品セクションで商品開発を担当。

――先輩生産者という立場で阪本さん、原料不足、人手不足という話が出ましたがいかがでしょうか。

阪本(吉) 作る人がいないという話だけど、所得が少ないからやらないんですよ。農作物は安すぎる。何で自分の生まれた故郷を捨てて外に出るの? 鮭じゃないけどさ、生まれ故郷を忘れる人はいないんですよ。だけど、食べられなければ生きていけないんです。だから故郷を出ちゃうんだ。現実はそこなの。農家だけがね、汗をかいて血の滲む思いをして安い所得で、現実はそうでしょう。

50円、100円のものを売っていて、生きていけますか?

そういう現実なんですよ。それを皆が分かってくれて、農家のことも少し考えてくれたら、作れるものも増えるんです。国産の野菜なんかあと数十年で食べられるものはなくなりますよ。

阪本(啓) 大地を守る会とつき合いを始めた40年以上前と今とで、資材のコストが全く違うんです。野菜を入れるダンボールは100円切っていたのが今は192円。東京有機クラブの名前入りの袋は1枚2円だったのが、6円になって3倍くらい。特にこの5〜6年がすごいです。

宮島 価格の意識も含めて、消費者の方と生産者の方の乖離が大きくなっている気がしますね。そこを僕ら間に立つ者が伝えていけるかが大事だと思います。

加藤 我々は当時、消費者と生産者のパイプの役割を担い、どんどん太くしていって、裾野を広げていく思いでやっていました。畑の事情も含めて消費者にていねいに伝えながら届ける。ものを運ぶだけではなくて、心をつなげる。裾野を広げていくと、多少伝わることは薄まるけれど、原点はそこにあります。

長谷川 昔は配達する車に『頑固な八百屋』って書いていましたね。何が頑固かというと、流通はやっぱりちゃんと説明をする、消費者にも生産者にも、ものを言う。今は八百屋さんも少なくなって、説明せずに売るのが当たり前になった。人を介して流通して、思いが伝わるほうが、ものの価値は上がる。大地を守る会は生産者の情報をニュースとして出していくことが大事だと思います。

岡本 私たちが八百屋さんの代わりになって伝えられるといいですね。ほかに先駆けてスタートして、行動してきた組織だからこそ、私たちの世代が責任を持って引き継いでいかなくてはと思います。今の社会はSNSが広がって伝える力は増していると思うんです。創設メンバーの皆さんがやってきた思いも受け継ぎながら、時代に合った発信の仕方も考えていかなくてはと思います。たとえば私が同期とやってみたいことなのですが、全国各地に生産者の方がいるので、生産者をめぐる日本一周をYouTubeで配信したいなんて話も出ています。

宮島 社長である父は『おさかな倶楽部』(※3)で消費者の方と集まる会を行っていて、『100万人のキャンドルナイト』にも毎年出店しています。遠忠食品のブースには、毎年大地を守る会の消費者の方も集まって、語らう場所になっていますが、こうした場が増えたらすてきだと思います。若い人たちの間で、そういうコミュニティーがまだできていない。大地を守る会で設けてもらえると、広がっていく気がしています。

岡本 先輩たちからは昔はもっと消費者、生産者との交流が活発だったと聞いています。つながりが感じられることで、その生産者を応援する気持ちになるという関係性の蓄積がさらに必要ですね。それがオイシックス・ラ・大地全体でできると、輪が広がっていくと思います。

東京都小金井市で江戸時代から350年以上続く農家の6 代目。1978年に大地を守る会への農産物の出荷を開始。

吉五郎さんの息子で7 代目。現在11 棟のハウスでルコラ、水菜などの葉物を栽培し、大地を守る会に出荷。

未来を託すことば

――最後にこれからの50年に向けて、メッセージをお願いします。

藤田 次の世代の人たちには、絶望しないでほしいですね。今の日本の食料自給率の問題に目を向けてみると、農家からは農業を続けられない、消費者からは生活が苦しいという声が挙がる。一見、世の中が悪くなっているようですが、自分たちがやろうと思えば、社会を変えることができるんです。若い人たちに、そういう言葉を残したいですね。

初期のころに大根一本を生産し、消費することから始めるというスローガンを掲げましたが、自分一人の力で社会を変えることなどできるだろうかと思ったし、デモや署名活動したほうが、世の中が良くなるという意見の人たちもいた。それでも農家であれば大根一本を生産することから始めてみると、農薬を使わないとは、どういうことなのかが見えてくる。売るときにはスーパーも八百屋さんも虫食いのある野菜を買ってくれないんだったら、自分たちで売るしかないわけですね。そうすれば、流通のあり方も見えてくる。消費者の側から見れば、虫のついた大根でも買うよと農家を励ましながらやっていることが、無農薬の世界を広げることにつながっていくんですね。

無農薬で大根を作るというたった一人の「農民の力」が、50年たって組織をここまでにした。オイシックス・ラ・大地という組織ができたということも、そういう道からつながっているわけです。だから、自分の立っている位置でどんな問題が解決できるか。身近なところから変えていきたいという人たちが増えれば、世の中を変えることができるんです。そう考えて、未来は自分たちの力で切り開いてほしいと思いますね。

――ありがとうございます。若いメンバーも、皆さんの話が深く心に響いたと思います。

岡本 プレッシャーを感じながらも、勇気が湧いてきました。自分で何かが変えられる可能性を持った仕事をしていると思うと、改めて、頑張ろうと思います。また、若いころから挑み続けてきた皆さんの魂の燃え方、ずっと変わらないんだな、かっこいいなと思いました。

宮島 吉五郎さんが仰っていた「農家はもうやっていけないよ」という話が、僕はメーカーとして心に刺さりました。そう思っていらっしゃる農家さん、たくさんいるんだろうなと思いながら。やはり大地を守る会には、僕ら生産者に消費者の方たちをつなぐ場を増やしていただけたらと感じました。岡本さんはそういう未来をつないでくれそうなので、楽しみにしたいと思います。

――『頑固な八百屋』と称して、作り手さながらに生産者の今、このときを消費者に伝え、消費者もまた応えてくれた関係性が、大地を守る会の始まりの姿でした。時代が変わり、伝える手段が変わっても、当時の姿勢を引き継いでいけたらと思います。会員の皆さん、これからの50年もどうぞよろしくお願いします。

※1 1974年から朝日新聞に連載され、1975年に新潮社から単行本が出版された長編小説。農薬と化学肥料が作物と生態系に与える影響や、合成保存料、合成着色料など食品添加物の危険性が書かれおりベストセラーに。

※2 農林水産省「日本の食料自給率」

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/012.html

※3 オイシックス・ラ・大地の社員による自主的なプロジェクト活動。

写真:寺澤太郎

はじまりは団地の青空市

野菜を売るにはどうするかと最初に試みたのが、江東区大島の団地での青空市でした。平日は出版社で働く傍ら、土日は野菜を売るという生活を続けるうちに、徐々に利用者が増え、事前に注文を受けて定期的に届ける共同購入をスタート。1975年、大地を守る会の前身である「大地を守る市民の会」を設立し、正式に組織化します。1977年、株式会社化。1985年には個別宅配サービスを開始しました。

上段左:共同購入の様子。地域のグループに一括して注文書を出してもらい、翌週に農産物を配送。消費者が駐車場や玄関先にござを敷き、小分けして持ち帰る仕組みでした。トラックには『頑固な八百屋』の文字が。上段中:果樹のもとで集う産地での交流。上段右:杉並区永福町のセンターでの仕分け風景。1979年から1983年まで、拠点として使用していました。下段左:団地の空き地で行った青空市の様子。『複合汚染』に関心を持つ人や、子どもに安全なものを食べさせたいという人が訪れました。下段右:創設から4カ月後、1975年12月から活動をともにした故・藤本敏夫さん。大地を守る会初代会長。

大地を守る会の野菜はこちら