長野県木曽町で明治期から続く小池糀店の麹製造を訪ねました。目に見えなくても確かにそこにある、うまみのもとを探ります。

町に一軒残る粷屋さんで

醤油、味噌、酢、みりん……私たちになじみ深いこれらの調味料は、いずれも麹菌を使って発酵させることで作られます。たとえば醤油は、麹菌の酵素が大豆と小麦のたんぱく質やでんぷんを分解して、うまみ・甘み成分が生まれます。単純な「しょっばい」「甘い」だけに終わらない味の奥行き、こく、まろやかさは発酵がもたらすもの。「さしすせそ」の調味料のうち、塩と砂糖以外は、麹菌が裏方として働き、豊かな味わいを生み出しているのです。

今回はこのうまみの源、米麹を作り続けて146年の小池糀店を訪ねます。店を営むのは6代目社長の唐沢尚之さん (54歳)と工場長の裕之さん (53歳)のきょうだい。古くは中山道の宿場町として賑わった福島宿に店を構え、主に米麹、味噌、甘酒を製造販売しています。大地を守る会には『木曽の手造り甘酒』を届けて30年ほどのつき合いとなりました。「昔は町に一軒は麹屋さんがあって、木曽福島にも四軒あったそうです。僕らが物心ついたときにはうちのほかに一軒。そちらも店を畳まれてうちだけになりましたね」と兄の尚之さん。そう、かつての日本では味噌も醤油も甘酒も、各家庭で一年分を手作り。人々は大切な材料である麹を購入するため、麹屋さんは生活に欠かせない存在でした。

「明治のころから変わっていないんです」という店の意匠にも屋号にもある『糀(こうじ)』とは、米に繁殖する菌を花が咲く様子になぞらえた漢字。小池糀店が専門店として歩んできた歴史を物語っています。

一粒一粒ていねいに蒸す

普段の生活であまり目にすることはありませんが、麹菌の胞子である種麹(たねこうじ)は、カビの一種できめ細かい粉末です。米麹を作る際は、蒸した米にこの種麹を振りかけてまぶし、適切な温度・湿度で管理しながら繁殖させていきます。

こうしてでき上がった米麹は、蒸し大豆、塩と混ぜて米味噌に、炊いた米と混ぜて甘酒にと、重要な原料として使われています。

「いい麹を作ることが、私たちにとってスタートであり、ゴールでもあるんです」。自社製造の米麹から味噌や甘酒も作る小池糀店では、「麹の良し悪しがすべての味の決め手になる」と弟の裕之さんが話します。

米麹作りの第一歩は米を蒸す蒸米(じょうまい)。まずは木桶に米を30kgずつ移して蒸します。一度に全量ではなく複数回に分けて入れていきますが、この方法は「抜けがけ法」という伝統技術で、蒸気の通り道を確保しながら蒸すため、熱が均等に行き渡ります。目指すのは、「パラパラしながらも芯が残っていない蒸し上がり」。

「麹菌が育つには人間と同じく温度、水分、酸素が必要なんです。蒸しすぎても、水分過多で酸素不足、逆に芯が残っていても水分が足りず、麹菌がうまく働けません。そうすると、いい麹にはならないんです」

「いい麹」とは、麹菌の菌糸が表面だけでなく、米粒の中心部まで深く、まんべんなく食い込んでいる状態。麹菌が働きやすいように、培地となる米をいかにうまく蒸すかが、麹の良し悪しを決めるスタート地点なのです。

祖母が残した宝もの

「この室(むろ)がうちの宝なんです」

裕之さんが、蒸した米を運び入れる先に、麹室(こうじむろ)がありました。麹室とは、麹を作るための専用の部屋のことです。小池糀店の麹室は店の奥にあり、裏の岩山を掘った中に下半分が埋まった半地下の造り。裕之さん曰く、「ここは冬あたたかくて夏は涼しく、25℃くらいに保たれるんです。上半分が地上にある分、じめじめしません。麹にとって温度も湿度もいい塩梅なんです」と静かに胸を張ります。

兄の尚之さんも「室にはそれぞれくせがありますね。どの室でも、だれでもうまく作れるかっていうとそうじゃない。ここの室では私たちが一番麹作りがうまいんですよ」と和やかな笑顔。室には個性があり、その環境にすみついている独自のさまざまな菌が、麹の味わいに大きく影響します。「祖母の代で祖母の感性の赴くままに設計したんです」と話すこの場所で育まれるおいしさについて、2人は「唯一無二」「室のおかげだね」と仲睦まじく笑い合っていました。

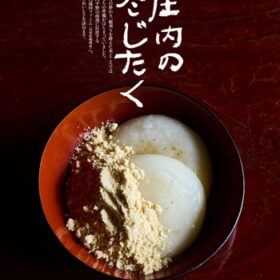

甘酒もいい麹から

「麹の甘みがとてもおいしい」「上品な甘さのまろみのある甘酒」と多くの会員の方から声が寄せられ、不動の人気を誇る『木曽の手造り甘酒』。深いこくがありながら、後味がすっきりとして軽やかな味わいです。この甘酒を作るのにも「いい麹が必須」と尚之さんが話します。

「甘酒を作る55〜60℃は雑菌が繁殖しやすい温度帯なんです。なので、いい麹、強い麹でないと、雑菌との駆け引きで負けてしまう。そうすると微妙な臭みが出る。いい麹であれば多数決で雑菌に勝ちます」

米一粒一粒を均等に蒸し、麹菌がすみずみまで繁殖するように手入れを施した元気な麹が、甘酒のおいしさにも貢献しています。

「小池糀店の味が大地を守る会で買えたらいいのに」―。じつはある会員の方が大地を守る会に連絡をくれたのが、小池糀店とのつき合いのはじまりです。当時家業に入ったばかりの尚之さんが味噌のおまけに甘酒を届けたところ、弊社の担当者が甘酒に魅せられて取引に至ったそうです。良い縁がつながって今に至り、会員の皆さんに愛されていることを喜ばしく思います。

今年も一年のはじまり。無病息災を願って飲み物としていただくのはもちろんですが、大根を漬ければべったら漬けに、魚の漬け床に使えばふっくらとしてうまみ豊かな焼き魚にと、食卓の味わいが広がります。毎日の料理に砂糖の代わりに取り入れるのも良いでしょう。麹による甘みを越えた丸みのあるおいしさを味わっていただきたいと思います。

小池糀店の甘酒はこちら

※該当商品の取り扱いが無い場合があります。

写真:寺澤太郎