とろりと黄金色にきらめくなたね油は、アブラナの小さな種子を搾って作られます。石橋製油(福岡県久留米市)の4代目・石橋正朗さん(61歳)のもとを訪ね、食用油の選択について考えました。

国産なたねはわずか0.1%

「昔はこのあたり一帯も菜の花畑で埋め尽くされていました。春になると、それは見事な景色だったそうですよ」。そう語るのは、石橋製油四代目の石橋正朗さん。今は住宅が立ち並ぶ場所を前に、思いを馳せるように話します。

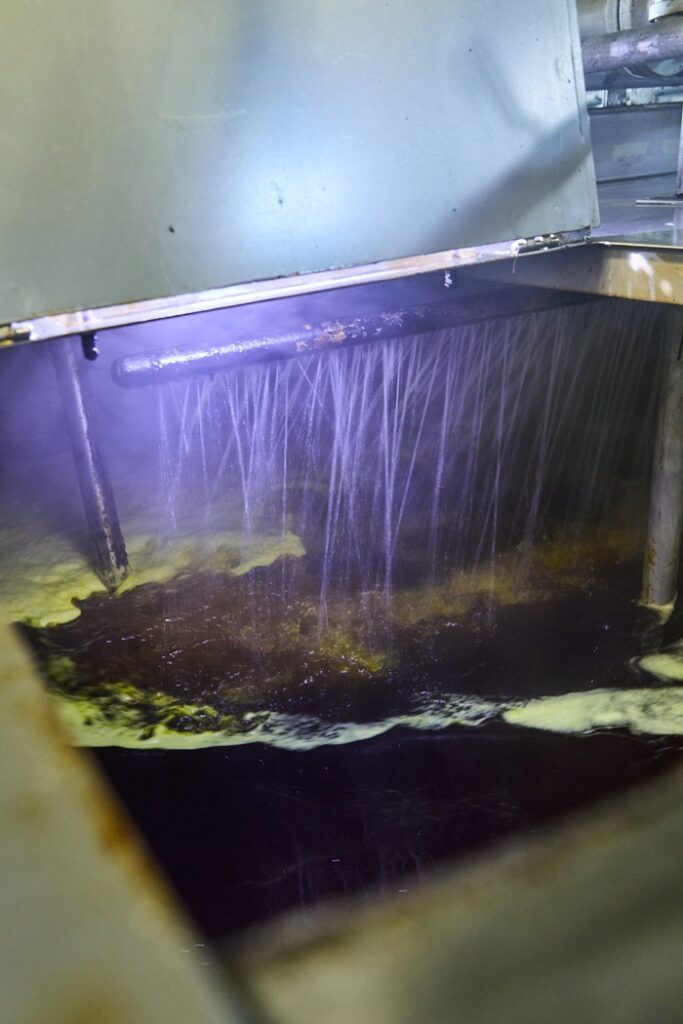

ここは、石橋製油が製造を委託している平田産業(福岡県朝倉市)の搾油工場。かつては、なたねや石炭などの貨物を運んでいた甘木鉄道の終着駅・甘木駅の近くにあります。

なたねは、平安時代には搾油されていた記録があり、江戸時代以降、食用油や灯火用油の原料として全国各地に栽培が広がっていきました。

しかし、1961年の大豆、1971年のなたねの貿易自由化以降、国内の作付けは急減。菜の花畑の風景は次第に姿を消していきました。

現在、油糧用なたねの国産割合はわずか0.1%(※1)。ほとんどをカナダやオーストラリアからの輸入に頼っています。

一番搾りしか使わない

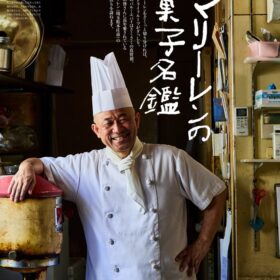

「何でもない炒め物がおいしくできる」「料理の邪魔をしない、さらりとした油」「なたね油においしさを感じることがあるのかと驚きました」と、多くの声が寄せられる石橋製油のなたね油。澄んだおいしさの秘密はどこにあるのでしょう。

船便で約40日。

この日、南オーストラリア州沖のカンガルー島から海を渡り、なたねを積んだコンテナが平田産業に到着しました。石橋製油、平田産業ともに大切にするのは遺伝子組み換え原料を使用しないということ。このなたねは、オーストラリアの中でも数少ない、遺伝子組み換えの商業栽培禁止地域から運ばれてきます。

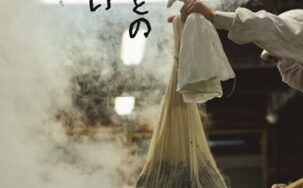

なたねとは、いわゆる菜の花が咲いたあとに実る種子で、約40%が油分。その油を搾ります。「なたね油の一番搾り」と聞いても、製法まで知る方は少ないかもしれません。二番、三番搾りもあるのでしょうか。

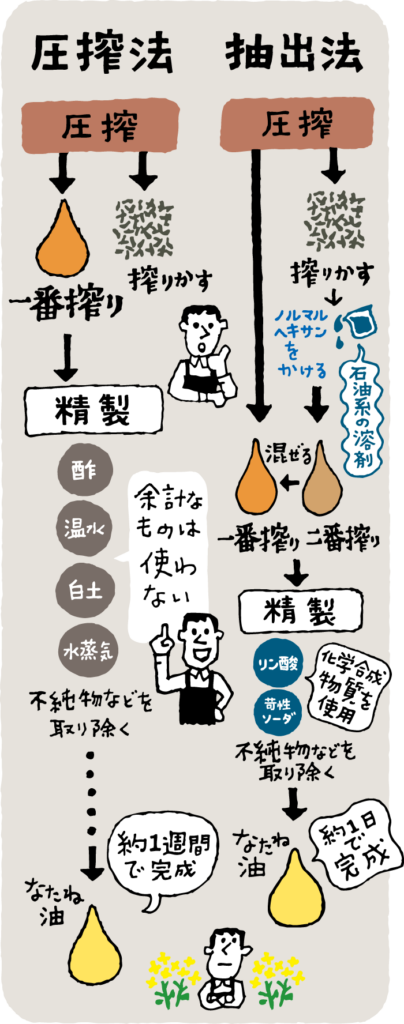

なたね油の製造には、「圧搾法」と「抽出法」があります。大地を守る会のなたね油は、圧搾法によるもの。圧力をかけて押し潰す方法で、油分の約6割しか取り出せません。残りは肥料等に使われます。一方、抽出法では、この残りかすにノルマルヘキサンという石油系溶剤を加え、さらに油分を搾ります。これが二番搾り。一般的な方法では一番搾りと二番搾りを混ぜて製品化されるのが現実です。効率よく生産できるため市場では安価に流通しています。

遺伝子組み換えに声をあげる

「私は当時、農畜産物メーカーの方とともに、遺伝子組み換えに反対の声を上げたんです。日本で最初だったと思います」。石橋さんが、30年前の記憶を辿ります。アメリカで遺伝子組み換え作物の商業栽培が始まったのが1996年。同年、日本でも輸入・流通が認可され、害虫を寄せつけない大豆や、除草剤を使っても枯れないなたねが出回り始めます。

「まず飼料の大豆かすが流通して、このスピード感で普及したら、半強制的にGMO(※2)一択の時代が来る。消費者が非遺伝子組み換えも選べる状況を作らなくてはと思いました」

翌年、石橋さんはアメリカ・カナダを視察。穀物メジャーと呼ばれる企業の工場や畑を訪れ、分別流通の実態を確認します。帰国後に、「GMOが将来どんな影響を及ぼすかは分からない」と判断。「未来の子どもたちのためにも、選択肢を残したい」と、明確に反対を表明しました。

当時、石橋製油は九州有数の食用油メーカー。反対宣言は業界全体への抵抗を意味し、主要取引先からは契約打ち切りを告げられます。その後、やむなく5000坪の工場を閉鎖。残った取引先は、大地を守る会を含む2社だけでした。石橋製油は供給を絶やさぬようにと、平田産業に製造を委託し、現在に至ります。

石橋さんの当時の懸念は現実となり、現在、日本が輸入するなたねのうち、多くが遺伝子組み換えとなっています。

「アメリカでは一定の層が遺伝子組み換え作物を避けていますし、ヨーロッパでは栽培自体を禁じている国もあります。日本では食用の商業栽培は報告されていませんが、輸入はされています。加工品や飼料経由で知らないうちに口にしていることもある。だからこそ、私は、正直な油を届け続けたいと思っています」

小さな工場で

2020年、石橋製油は宮崎県小林市に自社工場を設立。ここで石橋さんは新たな挑戦を始めています。

「玉締めで搾る小さな工場ですが、農家さんと一緒に大豆やえごまなどの原料から作っています。私は日本の食料自給率は90%以上になるべきだと思うんです。そのためには生産者に一番お金が渡るシステムが必要です。農家の方の話を聞くと、皆さん〝子どもには苦労させたくないから、継がせない〞といいます。これは異常な状況。農家さんから高く買って、高く売る。間に立つ自分はお裾分けをいただく程度。理想ですがそんな仕組みを目指しています」

嘘のないものを届けたいから「スモールビジネス」でやっていきたいと話す石橋さん。食の未来を見据えて自ら動き出していました。

油は日常の調理に幾度となく登場するものの、前に出ることのない引き立て役。けれども食卓に届く過程を知ると、口に入るものは純粋であってほしいという思いに駆られます。透き通るような一滴を、今一度ていねいに選んでみませんか?

COLUMN<遺伝子組み換えでないなたね油はどう選べばいいのか?>

遺伝子組み換え食品の表示は、組み換えられた遺伝子等が加工工程で除去・分解されてしまう食品や、遺伝子組み換え作物が主な原材料(重量で上位3位までかつ5%以上)でない場合については、表示を省略できます。なたね油は前者に該当するとされ、遺伝子組み換え原料使用の表示義務はありません。一方で非遺伝子組み換え原料使用の表示は任意ですが、原材料名欄に右記のように記載されています。遺伝子組み換え食品を避けたい場合は、この表示のあるなたね油を選びましょう。

非遺伝子組み換えなたね油の食品表示の一例

●なたね(遺伝子組み換えでない)

… 遺伝子組み換えなたねの混入がない (不検出である)場合

●なたね(分別生産流通管理済み)

… 遺伝子組み換えなたねの意図せざる混入が5%以下の場合

※1 出典:「なたねをめぐる状況について」農林水産省(令和7年5月)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/attach/pdf/soba.natane-9.pdf

※2「 GMO(」ジーエムオー)とは、GeneticallyModified Organismの頭文字を取った略。遺

伝子組み換え生物を意味します。Non-GMOは非遺伝子組み換え生物のこと。

大地を守る会のなたね油はこちら

写真:寺澤太郎