1980年代に入り、大地を守る会はモノ(関わる分野)の広がりとともに、自らの立ち位置や思想(今でいう組織のビジョンとかミッションというやつ)を固めていった。せわしなく新たなテーマに挑みながら走り続け、僕らは貧しいながらもこの運動と事業に確信を得ると同時に、密かな自信も湧き出してきていた。

1980年代に入り、大地を守る会はモノ(関わる分野)の広がりとともに、自らの立ち位置や思想(今でいう組織のビジョンとかミッションというやつ)を固めていった。せわしなく新たなテーマに挑みながら走り続け、僕らは貧しいながらもこの運動と事業に確信を得ると同時に、密かな自信も湧き出してきていた。

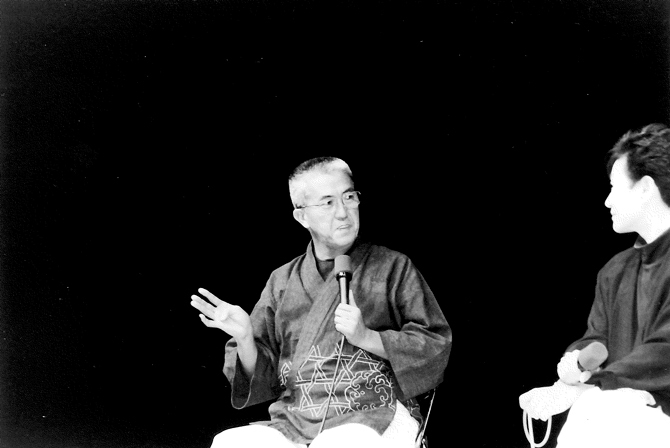

85年9月には、大地を守る会設立10周年のフェスティバルが盛大に行われた。

調布市深大寺のセンターでは「ふれあい祭り」が開催され、野菜市に金魚すくいにイカ焼き、焼きそば、おでんなど様々な出店が並び、4トントラックの荷台で設えたステージでは大地バンド(職員の急造バンド)をバックに加藤登紀子さんが歌った。近くの調布グリーンホールでは、初代会長・藤本敏夫さんと永六輔さんが爆笑トークを展開し、盲目のフォーク歌手・長谷川きよしさんが美しい歌声を聞かせてくれた。

調布市深大寺のセンターでは「ふれあい祭り」が開催され、野菜市に金魚すくいにイカ焼き、焼きそば、おでんなど様々な出店が並び、4トントラックの荷台で設えたステージでは大地バンド(職員の急造バンド)をバックに加藤登紀子さんが歌った。近くの調布グリーンホールでは、初代会長・藤本敏夫さんと永六輔さんが爆笑トークを展開し、盲目のフォーク歌手・長谷川きよしさんが美しい歌声を聞かせてくれた。

両会場合わせて約3千名の人々が「大地の10周年」を祝ってくれた。

しかしこの頃すでに、都市生活の形が変化してきていることに、僕らは否応なく気づかされてもいた。核家族化と共働き世帯の増加、加えて住民関係の希薄化が進んでいた。

「無農薬の野菜が欲しい」「どこで買えるのか」という問い合わせは増えても、働いているので昼間の共同購入はできない、近所で仲間を集めるのは難しい、と言われる。既存のステーション(共同購入グループの総称)でも、メンバーが減少する、あるいは分かれる、という現象が発生しつつあった。

需要のたしかな手応えを感じながら、共同購入という方式だけでは対応できない。しかもステーション単位での購買量が落ちていくというジレンマが生まれていた。

「このままでいいんだろうか…」

華やかなお祭りの裏で、重苦しい議論が繰り広げられ、そこで浮上したのが「宅配」という手法だった。

85年10月、大地を守る会は「実験」と称して、調布市深大寺のセンターから半径5㎞に限定して、夜間の宅配を開始した。主に共働き家庭を想定したのと、新たな投資は最小限にとどめたいという経営上の制約もはたらいての「夜間宅配」である。

それは結構きつい仕事でもあった。僕ら配送員は早朝から共同購入の配送を行ない、夕方から夜、帰ってくるやトラックを掃除して、今度は宅配の食材を積んで飛び出していった。今なら間違いなく「ブラック企業」と名指しされることだろう。

気がつけば、同業者の間で「大地(を守る会)はつぶれる」という噂が流れていた。有機・無農薬野菜への関心と需要は高まってきていたとはいえ、その層はまだニッチ(隙間)中のニッチと思われていた時代。「いずれ採算割れを起こして倒産かな」と、嬉しそうに期待する連中がいた。

しかし人はともかく、組織がつぶれない自信はあった。なぜなら人と車を2回転させていただけだから。新たに発生した経費はチラシと手作業での区分け経費と燃料代くらいで、ほとんどが過重労働を前提に見切り発車した新規事業。まさに「実験」だった。

撤退の二文字も最初から視野にあった、いや、離れなかった。半径5㎞-調布から三鷹・武蔵野・世田谷あたりまで-、このエリアで採算が取れないようなら、潔く頭を下げて撤退しよう。希望する人には夜間の共同購入…って難しいだろうなあ、あるいは店舗を持つのはどうか、とか思案しながら夜の街を走っていた。

結果は、「待っている人たちがいた!」である。「無農薬野菜の宅配」は成功した。

そして87年、日本リサイクル運動市民の会と大地を守る会の提携によって「らでぃっしゅぼーや」という宅配組織が誕生したことで、この事業はブレイクすることになる。

その後の展開は省きたい(らでぃっしゅぼーやの誕生については次章で紹介)。

食を通じて社会を変える、このテーマについても僕らは次の段階を模索していた。

「ネットワーキング」という英単語が社会理論の言葉として登場し、世界はグローバリゼーションの波を見つめざるを得ない時代に入っていた。

市民運動陣営の意識も変わりつつあった。

次の段階へ-

きっかけをくれたのは、南の島から届けられた「バナナ」だった。