「大地を守る東京集会」はその後、時の課題を反映しつつ実施されてきた。

初期の頃に掲げたテーマを拾ってみれば、「80年代、日本の有機農業の道を探る」(1980年)、「生産・流通・消費を信頼でつなぐ」(81年)、「80年代《危機の時代》をのりこえる有機農業運動」(82年)、「大地、そして海へ」(84年)……「余剰と欠品を考える」なんて直球タイトルでのディスカッションもあった。

79年の東京集会への参加を呼び掛けた一文がある。当時の混沌とした状況と、それを乗り越えようとする足掻きが伝わってくる。長くなるが、部分的に抽出して引用したい。

「農薬公害の完全追放と安全農畜産物の安定供給を!」を旗印に大地を守る会が発足したのが75年8月。以来3年と6カ月、大地を守る会は、あたかも“みにくいアヒルの子”のように叩かれ、周囲の状況に振り回されながら生き続けてきました。多くの紆余曲折と数えきれない程の困難さに直面しながら。

しかし時代の要求が一つの力となったのでしょうか。ともかく、生産者の“このままでは日本の農業がダメになる”という危機感と、消費者側の“安全な野菜を食べたい”という願いが一つの気運となって新しい組織づくりへと結実していったのです。

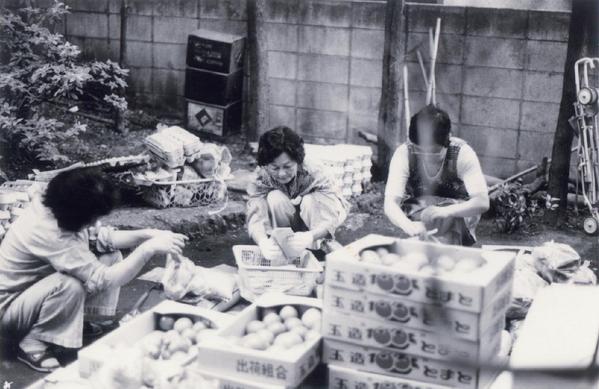

しかし組織が出来たと言っても名ばかり。野菜の品目は揃わず、生産と需要の関係が言葉では表現できぬ程メチャクチャで、ある品目は何トンと大量に出荷可能なのに、それだけ消費できる消費者の数がなく、逆に消費者のもっとも欲しがる葉菜類は皆無というアンバランスが組織の未成熟さを如実に物語っていました。

生産者も消費者も、そして私たち事務局もあらゆる点で経験不足でした。無知と未経験さは組織の存立を絶えず脅かし続けました。

~(機関紙「大地」79年2月号より)

需要と供給といった冷たい流通論の前に、生産・流通・消費が真剣に語り合える“場”をつくり、それぞれの事情を理解しあい、一緒に課題を克服していく。道はこれしかなかったし、むしろ王道の選択だったとも言える。

北海道から参加した生産者が集会後も大地を守る会のセンターに寝泊まりして、配送車に同乗して消費者と交流した(第1話の写真)。会員宅に泊まってもらったこともあった。逆に消費者には産地に行こうと呼びかけた。

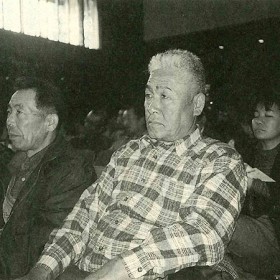

「オレにとって東京集会こそが一年の始まり。元気をもらって、今年も頑張れる気になる」と笑顔で畑に帰っていく生産者たち。虫食いだらけのチンゲン菜を引き売り(注文以外の購入)しながら、「これは○○さんが新しく作付した畑です。しっかり土づくりをやって、年を追って良い葉物になります。今日は原価でいいので支えてほしい」と訴える配送員。それを「分かったわ」のひと言で引き取るステーションの人たち。大量の大根をテニスコートに運んで、さばき切ってくれた猛女もいた。

その頃入社したての僕は、下手くそな手書きのニュースで、この道のりを“希望という困難な手作業”と書いたのを覚えている。詩人の言葉(たしかブレヒト)からのパクリだけど、まさにそんな思いだった。

僕らは、注文以上にとれた野菜を平気で「余剰」と呼ぶが、生産者は「余剰野菜」を作っているわけではない。あくまでも注文量との誤差であり、一定面積での収穫量は時々によって変動する。結果として「余剰と欠品」は常について回る。

引き売りと称して半ば強引に押しつけていた“古き良き時代”は去ったけど、余剰が消えたわけではなく、宅配中心の今は「ベジタ」という野菜セットで調整するようになった。あるいは「豊作くん」「みのりちゃん」という登録制度によって支えられている。

かたや欠品は今も「欠品」である。これは特定の生産者との契約だからこそ発生する宿命であって、「足りないからといって他から調達しない」組織の信用の証しでもあった。システムは変わっても、支え合う関係こそ大地を守る会の背骨であることに、変わりはない。

とはいえ開き直っているばかりでもなく、欠品を発生させないための二重三重の仕組みづくりが、一方で模索されていくことになる。それは今も悩ましく続いている。