1977年11月、大地を守る会の流通事業部門が「株式会社 大地」として法人化された。

ここから運動面を担う任意団体(NGO)「大地を守る会」と、事業を担う「株式会社 大地」という関係が生まれた。

職員は(株)大地で働くことで給与を得つつ、同時にNGO「大地を守る会」の事務局員として各種活動を担当する。例えばある時期、僕は(株)大地の広報室に勤務し、カタログ制作やメディア対応に従事しつつ、同時にNGO大地を守る会の事務局長を兼務した。今も専門委員会活動に関わっている。しかし事務局任務に対する手当などは存在せず、無報酬である。生産者・消費者と同じく年会費を払い、その会費から掛かった経費だけが拠出される。

ここで事業の拡大とは“安全な食”の世界を広げることであり、大地を守る会の理念を社会に実現させていくことである。運動と事業は別物ではなく、両者を“車の両輪”にして走り続けるのだ。そんなことを何度も話し合った。

企業で働きながら空いた時間で社会活動に身を投じるといった生き方ではなく、どっぷりと浸かり、その中で自己実現も目指す。運動の中から新たな商品を生み出すことに、僕は喜びを感じたものだった。

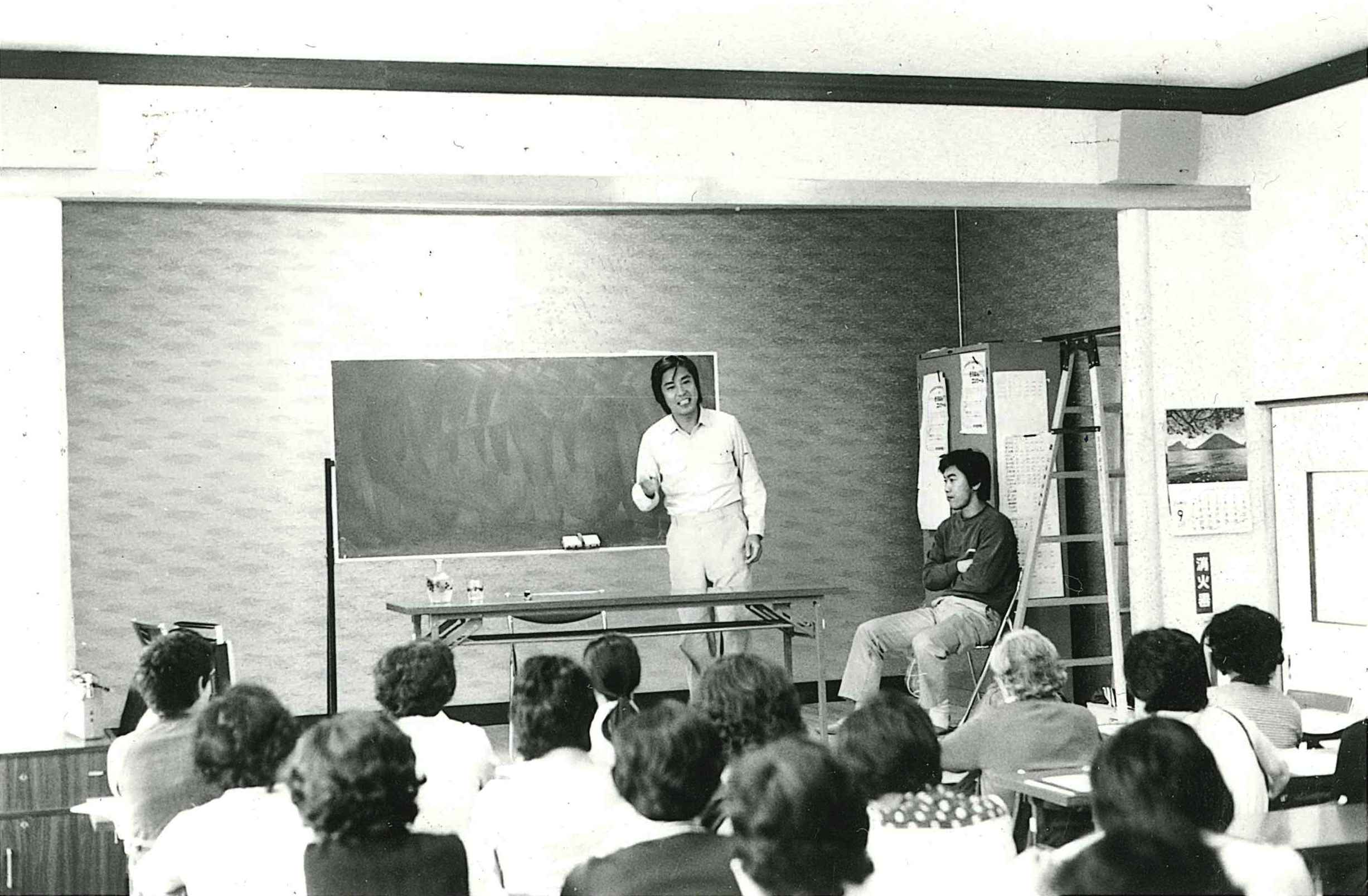

株式会社への風当たりは、それにしても強かった。僕が入社して2年後の84年だったか、日本有機農業研究会の全国集会に参加しろと藤田社長に命令され、研修気分で出かけたところ、「株式会社のくせに~」と罵られたことを、今でも覚えている。

悔しくてそれから数年間、僕は社長に頼んで毎年大会に出させていただいた。社長は面白がって「何でもいいから必ず発言してくるように」と言って、送り出してくれた。

学校給食の活動や、LLミルク反対運動から低温殺菌牛乳を開発したことを発表したり、あるいはコメの輸入に反対して「提携米運動」を呼びかけたこともあった。

運動から新たな仕事をつくり、小さくても自立したモデル事業にする、そうやって社会を変えていこうじゃないか、そんな気持ちでマイクを握っていた。若気もありすぎたけど。

「運動テーマを事業にする」のコンセプトは、次第に共感を得るようになっていった。ただ反対!を叫ぶだけではなく、社会を創りかえるってことは、「それでメシが食える」世界を広げることだと。翻って思えば、有機農業運動は「食」の提案運動であるがゆえに、否応なくその先端を走っていたのだ。

仲間で出資し合って会社を設立するという手法が各分野から誕生し始め、86年、「市民事業」という言葉が生まれた。僕らは「食える市民運動」と言った。ネットワークという英単語が運動概念として語られ始めたのもこの頃だ。この話は後述したい。

約10年の活動を経て、大地を守る会の株式会社論は世に受け入れられたように思う。しかしそれで組織運営がうまくいくほど甘くはない。運動のエネルギー源は、常に事業の業績に左右されていた。赤字になればNGO活動に割く人件費も圧縮せざるを得ないというジレンマを抱えながら、大地を守る会はずっとジグザグしながら歩いていた。

2008年、「(株)大地」は「(株)大地を守る会」と社名を変更し、翌年には定款に前文を加え、そして2010年10月30日、臨時総会によってNGOと株式会社を合併させた。

ずっと謳ってきた“車の両輪”も、逆にバランスを失った時の車は危うい。組織を発展させ、見果てぬ夢に向かって走り続けるために、合体という選択が採用された。

この時、僕はたしかこんなふうに書いた。

「ふたつの車輪ではなく、運動という片側の魂を、エンジンの真ん中に搭載する」

搭載したからといって完成ではない。これもある意味で「実験」であり、つねに組織は過渡期なのだ。どんな組織をつくっても、「形骸化」や「劣化」の危険は潜んでいる。

大地を守る会という組織を腐らせないために、変革を恐れないようにしたい。そのためにも、運動はもっと先鋭的であった方がいい、と僕は思っている。40周年なんて、たかが通過点でしかないのだし。

前回までの連載「走り続けて40年、大地を守る会の原点をたどる」はこちら