江東区大島4丁目団地の青空市は次第に反響を呼び、隣の6丁目団地や、練馬区などからも「来てほしい」と依頼が入ってくるようになった。世間から嗤(わら)われながらも、風は確実に吹いていたのだ。

社会は公害問題で揺れる時代に入っていて、高度経済成長の夢を砕くオイルショックがあり、ローマクラブが発表した『成長の限界』が議論を呼び、有吉佐和子さんの『複合汚染』がベストセラーになっていた。

この運動に確信を持った藤田や同じ出版社に勤めていた加藤保明(現:(株)フルーツバスケット会長)たちは1975年8月19日、大手町・農協ホールを借り、大地を守る会の前身となる「大地を守る市民の会」設立集会を開催する。生産者・消費者200人が集まってくれた。会場にはまだ駆け出しの毎日新聞記者・鳥越俊太郎さんの顔があったと聞いている。

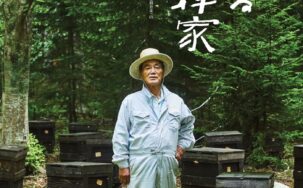

「農薬公害の完全追放と安全な農畜産物の安定供給」を目指して運動をスタートさせることが宣言され、「怖い怖いと百万べん叫ぶより、無農薬の大根一本を手に入れることからはじめよう!」というスローガンが生まれた。百万べん!……いやはや。センスを度外視したコピーの骨太さ(?)は、創業からの伝統か。その後、この標語は「無農薬の大根一本を、作り、運び、食べることからはじめよう」と改められる。生産と消費を「信頼」でつなげることがこの運動の土台だ、という思いからだった。

しかしこれもまた、実に重たいミッションであった。“安全性”において共感できたとしても、生活や暮らしという現実経済においては、生産-流通-消費の利害は常に対立する構造を持っている。生産者は1円でも高く売りたいし、消費者は1円でも安く買いたい。流通はそのためにコストカットを強いられる(大事なものを捨てることも含めて)。モノへの対価がお金である以上、流通・小売りの姿勢はともすれば「お客様は神様」となり、コストカットとは仕入を厳しくすることも内包しているし、サービスの強化は常に求められる。些細なことで不信が生まれる、実に繊細な糸で結ばれた関係である。

生産物は単なる「商品」ではない。お金に替えられない価値を伝え、運動と事業を常に連動させなければならない。大地を守る会の歴史とは、常にこのプレッシャーとの戦いだった。しかしだからこそ、大地を守る会はこの業界のパイオニア(開拓者)なのである。

苦悩の重量では誰にも負けないし、このテーマに最も真摯に向かい続けた組織じゃないか、という自負がある。これから綴る物語もすべて、生産と消費をどうつなげるのか、という問いへの模索である。僕らは本当に武骨に、真面目にやってきたと思う。

30周年の時に届いたメッセージの中に、こんな言葉があったのを覚えている。

―― 今の時代に「大地を守る会」があることは、ひとつの希望である。

有機農業運動のカリスマの1人、福岡の宇根豊さん(元「農と自然の研究所」所長)からのものだった。

僕は30周年の式典で、司会としてこのメッセージを読み上げ、こみあげてくるものを抑えきれなかった。頑張ったよな、俺たち……てな感じで。

この「希望」に、僕らは今も応えられているのか、ということを胸中に置きながら、「市民の会」設立後の跡をたどってみたい。続く。