I.水産の現状について

I‐1.世界的に食料資源が枯渇、不足

砂漠化進行などによる農地縮小や、収量の伸び率鈍化などで、食料の需給はひっ迫しています。2010年国連世界食糧計画(WFP)のデータによると、世界ではおおよそ7人に1人、9億2500万人が飢餓に苦しんでいるとされています。飢餓に苦しんでいる人の約75%は途上国の農民で、途上国における子どもの死の3分の1は栄養失調が関連していると言われています。一方、2011年時点で約70億人と言われている世界人口は、各種の研究機関の予測では2030年には83億人に達する見込みとなっています。

I‐2.水産物についても資源が悪化

2008年度版の水産白書によると、世界の海面漁業の漁獲量は1990年ころから頭打ちとなっており、2003年までの40年間で約3倍となった世界の食用魚介の供給は、養殖業の増加が支えています。しかし、養殖業の増産にも限界の可能性があるため水産物資源の持続的利用に向けた取り組みが重要になってきます。

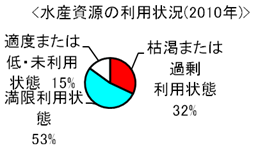

水産資源の32%は枯渇状態または過剰利用で、53%が満限利用されています。適度または低・未利用状態は15%に過ぎず、水産資源はぎりぎりいっぱいまで利用されています。加えて、近年では、海流の変化・海水温の上昇が観測されている水域もあります。海水温の上昇により、魚介類の生息域である藻場が減少し、また回遊魚の漁場も変化しています。そのため、漁場の大幅な減少が懸念されています。

I‐3.日本の水産物の状況

I‐3‐1 日本の水産自給率(カロリーベース)

日本は世界第6位という広大な排他的経済水域(EEZ)(付録1)を保有・管理していますが、2000年から2002年の平均自給率は53%で、先進国平均の77%に遠く及びません。2006年から2009年の日本の平均自給率は62%となり回復したように見えますが、これは輸入量が減った(諸外国との水産物の買い付け競争に負けた)ためです。国内生産量はほぼ変わらず推移しています。

I‐3‐2 漁業人口

国内の漁業従事者は年々減少し、2009年では21万2000人(前年に比べ4.6%減少)。1999年の27万人と比べると、10年間で5万8000人と約20%減少しています。その内65歳以上の割合は2009年では35.8%まで高齢化が進行しています。

I‐3‐3 画一的な規格流通が魚の有効利用を阻害

日本の水産流通はとても規格基準が厳しく、一定以上のサイズに達しない魚、傷のある魚、見かけが悪い魚等は商品価値が無いとされたり、なじみの少ない魚は売れないという理由で廃棄されています。

I‐3‐4 薬剤使用の実態

II.大地を守る会の取り扱い姿勢

II‐1.安心で安全な水産物の流通を行ないます。

II‐1‐1 生産者と顔の見える関係を構築し、信頼できる水産物を取り扱います。

II‐1‐2 水揚地や船籍など、素性の確かな魚を取り扱います。

II‐1‐3 変色防止や酸化防止を目的とした薬剤を使用していない魚介類を取り扱います。

II‐2.水産物の自給率向上に取り組みます。

II‐2‐1 「漁師」を応援します。

II‐2‐2 日本の沿岸や沖合の魚介類を積極的に取り扱います。

II‐3.日本近海の水産資源を守ります。

II‐3‐1 海や魚を守るため、植林や石けんの利用推進などを行なう、水を守る志のある生産者を応援します。

II‐3‐2 河川上流の林業者や有機農業生産者と協調しながら、山から海までの水や資源の健全な循環を再構築していきます。

II‐4.フードマイル(付録5)を減らすことで、CO2を削減します。

II‐4‐1 輸送距離が短く、環境負荷の少ない水産物を積極的に取り扱います。

II‐5.「小さすぎる」「傷がついている」などの理由で一般には流通されない水産物の販売を推進します。

II‐5‐1 従来の流通では廃棄されていた水産物の流通を進めることで、本来は食べることができる資源の有効利用と生産者の支援を行ないます。

II‐6.資源管理された漁法で漁獲された水産物を応援します。

II‐6‐1 MSC認証(付録6)やマリン・エコラベル・ジャパン認証(付録7)に象徴されるような水産物を取り扱います。

II‐7.環境保全型養殖を追求します。

II‐7‐1 自給による食糧を確保するため、環境と安全性に配慮した方法で養殖された魚介類の取り扱いを推進します。

III.本基準の適用条件

III‐1.適用範囲

本基準は、大地を守る会が取り扱う水産物に適用される。

III‐2.語句の定義

本基準の解釈にあたって、必要な語句の定義を付録の「用語集」に定める。

IV.天然水産物取り扱い基準

IV‐1.国産水産物

国産水産物とは、日本国船籍の船が漁獲し日本国内の港で水揚げされた水産物をいう。

IV‐1‐1 推奨

- 漁業者、または水揚港からの流通経路が確認できる。

- 水産資源の持続性を配慮したMSC認証やマリン・エコラベル・ジャパン認証を取得している。

- 漁獲後に鮮度保持や退色防止の目的で薬剤を使用していないことを確認できる。

IV‐1‐2 許容

- 衛生管理上必要な薬剤の使用。

IV‐1‐3 禁止

- 鮮度保持や退色防止のための薬剤の使用。

- 海藻等の干し場での除草剤の使用。

IV‐2.輸入水産物

輸入水産物とは、海外船籍の船が漁獲、または海外で水揚げもしくは生産された水産物をいう。

IV‐2‐1 推奨

- 水産資源の持続性を配慮したMSC認証を取得している。

- 原産国と輸入後の国内の流通経路が確認できる。

- フェアトレード品として輸入された水産物。

IV‐2‐2 許容

- 国内で最終加工されたもの。

- 衛生管理上必要な薬剤の使用。

V.養殖水産物取り扱い基準

V‐1.給餌養殖水産物

給餌養殖とは、人工的な施設下で給餌し生産が行われる養殖水産物をいう。

V‐1‐1 卵・仔稚魚

V‐1‐1‐1 推奨

- 国内で生産されたもの。

- 生産履歴が明確であるもの。

V‐1‐1‐2 許容

- 海外で生産されたもの。ただし、国産で充分に需要を満たせない場合に限る。

V‐1‐1‐3 禁止

- 人工的な染色体操作を用いたもの。

- 遺伝子組み換え技術を用いたもの。

- 生産履歴が不明なもの。

V‐1‐2 飼料

V‐1‐2‐1 推奨

- 原料が国産であること。

- 国内で生産されたもの。

- 非遺伝子組み換えであるもの。

- ポストハーベストフリーであるもの。

V‐1‐2‐2 禁止

- 恒常的に抗菌性物質(付録8)を添加したもの。

- 原材料が確認できないもの。

V‐1‐3 薬剤

V‐1‐3‐1 推奨

- 薬剤の投与を行わないこと。

V‐1‐3‐2 許容

- 魚病の蔓延など、やむを得ない場合の薬剤の投与。その場合、薬剤の使用記録をつけること。

- 卵・仔稚魚については、魚病等の予防を目的とした薬剤の投与。

V‐1‐3‐3 禁止

- 生産者と大地を守る会の間で、使用内容が確認されていない薬剤の投与。

- 増体などを目的としたホルモン剤の投与。

V‐1‐4 生産履歴

V‐1‐4‐1 推奨

- 卵・仔稚魚の導入から給餌、治療、出荷までの生産履歴が速やかに公開できること。

V‐2.無給餌養殖水産物

無給餌養殖とは、給餌せず生産が行われる養殖水産物をいう。

V‐2‐1 薬剤

V‐2‐1‐1 推奨

- 薬剤を使用しないこと。

VI.第三者による監査

大地を守る会が販売する水産物がすべて本基準に適合していることを確認するために、第三者による監査を適宜実施する。

VI‐1.現地監査受け入れの義務

第三者により監査の指定を受けた生産者(団体・個人)は、監査を受け入れなければならない。

【付録】

用語集≪語句の定義≫

1.排他的経済水域(EEZ)

他国の干渉を受けず独占的にあらゆる資源(水産物、鉱物など)を得られる海域のこと。自国の沿岸から200海里(約370㎞)で設定されています。

2.黒変防止剤

エビやカニの関節部分が黒くなる事を防ぐ薬剤。エビやカニは時間と共に関節部分が黒くなり見栄えが悪くなるので、その現象を防止するのに使用されます。

3.ドリップ

魚や肉を解凍した際に出る液体のことです。

4.酸化防止剤

製品が酸化(劣化)することを遅くさせる目的で使用される薬剤。水産物に対してはビタミンC、Eをはじめ、発がん性が懸念されているBHA(ブチルヒドロキシアニソール)の使用も厚生労働省により認可されています。

5.フードマイル

食べ物が運ばれてきた距離のこと。フードマイレージを知って、意識して国産の食べ物を選ぶことで、CO2を減らすことができます。

6.MSC認証

イギリスに本部のある「海洋管理協議会(MSC:Marine Stewardship Council)」が定める基準に基づいて、持続可能な漁業を第三者認証機関が認証することで、認証された水産物にはMSCの認証マークが与えられます。

7.マリン・エコラベル・ジャパン(MEL)認証

(社)大日本水産会が定める日本独自の水産物認証制度です。日本の漁業の実情を踏まえ、資源と生態系の保護に積極的に取組んでいる漁業を認証し、その製品にマリン・エコラベルをつけるものです。

8.抗菌性物質

抗菌性物質とは、合成抗菌剤と抗生物質の総称です。

![大地を守る会 企業情報[ソーシャルビジネス(社会的企業)]](/shared/2011/corporate/img/site-header_txt_01.png)