前回までの連載「走り続けて40年、大地を守る会の原点をたどる」はこちら

今でも鮮明に記憶するポスターがある。

大地を守る会に入社(1982年)した頃のいつだったか、東京・下北沢駅のホームに降りた時、線路沿いに並ぶ広告掲示板に貼られた一枚のポスターが、目に飛び込んできた。

真っ白い地の中央に瑞々しい緑のホウレンソウが一束。右上にコピーが一行。

『堀田昌宏・作 ほうれん草』

左下に小さくお店の名前-「ナチュラルハウス」と記されていた。シンプルで美しいポスターだと思った。

初期時代の需要と供給のアンバランスについては随所で触れてきたけれど、この課題をどう止揚するかは今もって模索の過程にある。永遠の課題とも言える。

そこで最初に開拓したのが「卸し」という道。会員制の共同購入をメイン・システムとしつつも、有機農業を社会に広げていく(=当たり前にする)という使命を考えれば、それはある意味で自然な選択だった。

大地を守る会が単独で大きくなるだけでなく、生協やスーパーマーケットにも有機野菜を卸し、広げていこう。それは第1話で書いた「目標」に向かう道筋でもあったし、何より、販路が広がることによって生産(ひいては共同購入も)の安定につながると考えられた。

創業時代の苦境を救ったのがフェアの開催(第5話参照)に協力してくれた西武百貨店と西友(江澤正平さんという八百屋のカリスマ先生がいた)だったが、卸しの本格的展開では、いくつかの団体(生協や共同購入グループ)と小売店の力があった。その一つが自然食品のチェーン・ストア「ナチュラルハウス」である。

ナチュラルハウスさんとの取引が始まり、関係が深まる中で冒頭に紹介したポスターがつくられた。どんなデザイナーやライターが制作したのかは分からないけど、出色だと思ったのは、この10文字にとても深い意味が包み込まれていたことだ。

まず、作り手が明らかであること。今では当たり前に語られるトレーサビリティ(追跡可能性)の時代が来ることを暗示した、先駆け的コピーだった。

そして、一束のホウレンソウを「作品」ととらえたこと。“食は文化”とはよく言われることだが、何気に買われ、その夜には姿かたちがなくなってしまう一束の葉物にも、作り手の哲学や思いが込められているし、それは堀田昌宏(茨城県玉造町/現:行方市)という農民の技の結晶でもある。

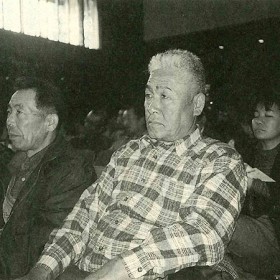

堀田昌宏さん。初期の大地を守る会を支えた生産者の一人である。

有機野菜は文化の塊である、という主張が「作」という一文字に表現されていた。

今日では店頭で生産者の名前や顔写真が飾られるのは珍しいことではなくなった。しかし初めての手法や言葉を見つけだすのはたやすいことではない。時にそれは革命的な気づきをもたらすこともある。

実に時代の先端を表現した見事な作品だったと思う。いや、自分たちが運ぶ一束の野菜にそれだけの力があったのだ。

以来30有余年、大地を守る会は一貫してトレーサビリティの確かさ(情報の信頼性)では先端を走ってきたという自負がある。しかし、であるならば、次の時代に向かって次の言葉を編み出す役割もまた、負わなければならないと思うのである。

大地を守る会が卸し機能を独立させて(株)大地物産を設立させたのは1980年。大地を守る会設立から5年経ち、「卸し」という事業に確かな手応えをつかんだ頃の話である。新たな人とのつながりが新たな発想や言葉を生み出していくことを、僕らは経験していた。