それはそれはかぐわしい、ブランデーに近い優雅な香りと味に「日本でこんなワインが、しかも自家醸造でできるなんて!」と驚いたことがあります。確か20代前半の頃。その頃知っていた日本ワインといえば甘い赤ワイン。食事と一緒というよりもちょっとジュース感覚で飲んでいたものでした。

それから20年近く月日が経って日本のワインは大きく変わりました。和食と一緒に楽しめるもの、海外に引けをとらないもの。

その間にはバブル期のイタ飯ブームがあり、ワインを飲む人口が増え、ボージョレヌーヴォーを楽しみにしている日本人が増えワインはもうブームではなく日常の飲み物となりました。

ブームの頃にはフランス、イタリアなど海外産のものが多く飲まれていたけれどそれと同時に人々の舌は肥えその舌がいまや日本ワインも選択肢の一つとして並ぶようになった影にはワイン造りには向かない気候と言われていた日本で大変な努力と研究を積み重ねた日本のワイナリーの歴史なしには語れません。

そのワイナリーの一つ、長野県塩尻市にある五一ワインを造っている林農園さんにおじゃまして”つまみ飲み学び”をしてきました。

【送料無料】おいしい・便利・安心がかなう宅配!まずはお得に、お試しセット1,980円!

五一ワイン。その名前は先代社長 林 五一さんのお名前から。

明治生まれの五一さんは長野県岡谷市の生まれ。当時この地域では絹織物が盛んでしたが絹の製造過程ででる煙が結核を患ったこともあり小田原で療養。そこで園芸の先生と仲良くなり園芸に興味を持ち始めからだが良くなってから地元に戻り今度はお父さんの勧めで塩尻市に。そこでぶどう作りをしている農家さんに出会い、明治44年、畑を開墾し、ぶどうならびに果樹(りんご、20世紀梨)を植え始め、大正8年にはワイン造りを始めます。

1951年、当時ワイン造りの先進の地と言われていた山形県で栽培されていたメルロー。長野県と気候条件が近いということで現社長であり五一氏の次男、幹雄さんとともに山形から穂木を持ち帰り、栽培を始めることになりました。気候が近いと言っても長野の寒い気候で凍害が出たり病気になったり苦労が絶えなかったそうです。

葡萄は木を植えてから実がなるまでに3年、ワインが造れるまでには5~6年。大変な時間がかかります。当時、桔梗ヶ原では甘い品種のコンコード栽培が盛んでしたが日本人の嗜好の変化とともに低迷。次の品種にこれを、と大手メルシャンにメルローを提案、その後メルシャンは6千本の苗木を農家に無料配布しメルローの一大産地となったのです。

【送料無料】おいしい・便利・安心がかなう宅配!まずはお得に、お試しセット1,980円!

さっそく畑を見せてもらうことに。

林社長と部長の添川さんとで畑めぐり。

「葡萄が整列してますね。初めて見ました」

「これはスマート農法といって新芽を一方方向に伸ばしていくんですよ。すると一列に実がなり作業が格段にしやすくなります。」

初心者でもとても作業がしやすいそうです。その上、太陽光が良くあたり発育も向上。

「生産量は落ちちゃうんですけどね」と部長の添川さん。本音をぽろり。

でもこの栽培方法で作業の手間が40%も省略されたとのこと。葡萄栽培は雨よけのための袋がけ、剪定など手作業で行われます。作業される方をいちばんに考えて。この地域の各葡萄農家さんはそこで一番背の低い人に合わせて木の高さを決めるそうです。ご夫婦だったら背の低い奥さんに。そんな農家さんはご夫婦が仲良しだとか。奥さん思いってことですね。

折しもこの時期は秋の収穫を目前に控えた頃でどの木にもたわわに実っています。

「こうやって見回っているとね、ほら、この葉っぱは病気にかかってるから赤い斑点があるんです。」

「見回りながら病気を見つけてあげて、そのままでも面倒みながら大丈夫になるのか、それとも根っこからもうダメなのかも見極めてあげないとね。」

いつも畑と対話し、見守り、手をかけている林社長のご自宅はなんと葡萄畑の真ん中。朝は葡萄畑を抜けて出勤し、お昼は奥様の手料理を食べに一度戻られるそうです。畑の中の一本道を歩く林社長のお姿はまるで映画のワンシーンのよう。

畑の葡萄の種類。

やはりメルローが多いですね。

そしてこちらがメルローの最初の一本。50年以上経ったいまでもこうして実を付け続けています。凍害などで幹の途中が割れ、当時の気候の厳しさを感じ取れます。

道の両端に薔薇が綺麗に咲いていたので作業する方々の目の保養?と尋ねてみたら薔薇と葡萄は受ける病気の被害が似ているそうで、薔薇になにか変化があったら葡萄もなにか被害があるかも、というセンサー代わりになっているそうです。だから人が通る側に薔薇を植えているんですね。けれど葡萄と薔薇が一緒にあるってロマンチックですよね。

こちらは栽培の気候状況や、光を当て続けるとどう発育に影響があるか、などデータを取っているそうです。

「光がピンクっぽいので、夜はここはネオン街みたいですよ(笑)」

薔薇と葡萄とネオン街…。

いや、ここは一緒にしちゃいけません。

【送料無料】おいしい・便利・安心がかなう宅配!まずはお得に、お試しセット1,980円!

気を取り直して今度は醸造過程を見学させてもらいました。

外にあるタンク。今日は空でした。

人が入れます。ここから入って洗浄作業をしなければならないのです。

収穫した葡萄は果梗等取り除き白ワインは圧搾し発酵、赤ワインは発酵後に圧搾その後、セラーで樽などに入れられ熟成されます。

熟成されおいしくなったワインは澱が取り除かれ瓶詰、出荷されます。ここで生まれた葡萄はここでこうして丁寧に手をかけられ旅立っていくのですね。

【送料無料】おいしい・便利・安心がかなう宅配!まずはお得に、お試しセット1,980円!

最後は試飲をさせてもらいました。

左から葡萄ジュース、竜眼、マスカットベリーA、 コンコード、 ソーヴィニヨンブラン、 塩尻メルロ。

試飲なので本来は口に含んで紙コップに出すのですが、おいしくてつい飲み込んでしまいます。

(私は顔に出ないので、それもあって昼間から調子づいてます)

私のお気に入りは塩尻メルロと竜顔。塩尻メルロは程よい渋みと丸み。竜顔はすっきりしていて和食に合いそうです。

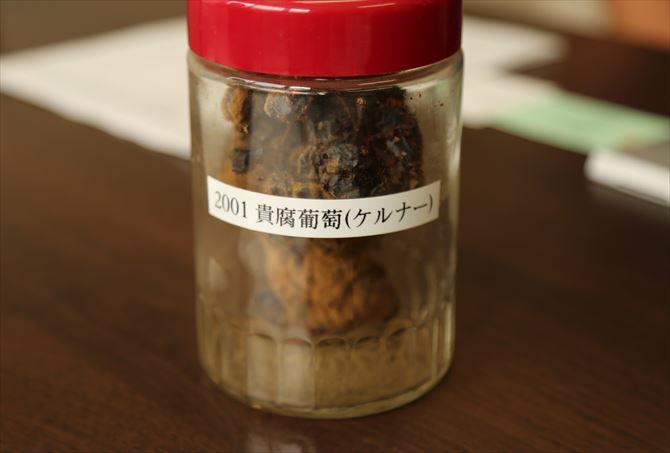

ヨーロッパで生まれたワイン。湿度が低い地域で造られていたものを高温多湿の日本では造るのが難しいとも言われていたのにこの100年近くで世界でも認められるワインを造ってしまうまでになったのです。五一ワインはスロベニアで行われたリュブリアナ国際ワインコンクールで「ザ・ゴイチ貴腐1995」が金賞を受賞。

貴腐葡萄。白ワインの品種についたボトリティス・シネレアという菌がついてできたもの。希少なもの。そこには林五一さん、現社長の幹雄さんの絶対にあきらめない姿勢と地域のためという心と、さらにそこに賛同する人が集まり、今もなお世界に通用する日本ワインの歴史を刻み続けているのだと思います。

「良いワインができたらそこで満足、ではなく来年はもっといいものができるんじゃなか、と思ってしまって。これは終わりがないんですよ。ハマっちゃうんですよ」と照れながら話す添川さんの言葉も印象的でした。

作り手がそう思って手を動かし、飲み手も「去年のがおいしかったな。今年はもっとおいしいものが飲めるんじゃないか」、という期待。そんなすこし緊張のある関係が日本ワインをもっともっと盛り上げていくのではないでしょうか。

五一ワインの詳細はこちら

つまみ食い学び Vol.1はこちら→「つまみ食い学び 」はじめます。

つまみ食い学び Vol.2はこちら→ぬかのまま食べられる、新感覚のぬか漬け

つまみ食い学び Vol.3はこちら→「おいしい牛乳」ってどんなの?

つまみ食い学び Vol.4はこちら→“うしろめたさを感じない”インスタントラーメンのつくりかた

つまみ食い学び Vol.5はこちら→有機パクチーを作る福山さんに学ぶ、生き方のヒント

つまみ食い学び Vol.6はこちら→皮ごと絞るのが当たり前の「みかんジュース」。手むきの苦労を体験してきました。

つまみ食い学び Vol.7はこちら→子供に安心して食べさせられる「母の手作り」のような冷凍食品

つまみ食い学び Vol.8はこちら→香菜子さんの大地を守る会物流センター体験。マイナス25℃の世界も!

つまみ食い学び Vol.9はこちら→香菜子さんの大地宅配オーガニックフェスタ初体験

つまみ食い学び Vol.10はこちら→昔ながらの当たり前を頑固に守っている佃煮屋さん

つまみ食い学び Vol.11はこちら→お母さんが子どもに食べさせたくて作ったパンはおいしい

【送料無料】おいしい・便利・安心がかなう宅配!まずはお得に、お試しセット1,980円!

香菜子 プロフィール

クリエーター・モデル

時にはモデル、時にはイラストレーターやデザイナー。

ときどき執筆、ディレクション。いいものができるなら手段はいろいろ。

LOTA PRODUCT www.lotaproduct.com

所属事務所 FRIDAY http://fridayfarm.net

近著 「ずっと好きなもの、これからのもの 心地いい暮らしのアイテム77」(KADOKAWA)

雑誌連載

Plus 1 Living(主婦の友社) 「季節のクラフトレシピ」

リンネル(宝島社)「家事効率化計画」

Web連載

ELLE maman 「こどものからだにいいこと」

暮らしとおしゃれの編集室「日々にピタリなもの」